Reflujo gastroesofágico: diagnóstico, tratamiento y seguimiento desde Atención Primaria

2 Unidad de Gastroenterología Pediátrica. Servicio de Pediatría. Hospital Universitario Río Hortega. Valladolid. (España).

PUNTOS CLAVE

- El reflujo gastroesofágico (RGE) es un trastorno transitorio y frecuente en el lactante, debido a ciertas condiciones fisiológicas y de maduración.

- Cuando el RGE produce síntomas molestos que afectan al funcionamiento diario o complicaciones, hablamos de enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE).

- En la mayoría de los casos una cuidadosa historia clínica y la exploración física son suficientes para el diagnóstico.

- Es necesario vigilar la presencia de síntomas o signos de alarma que implicarían una posible causa orgánica y la necesidad de exploraciones complementarias o de derivación hospitalaria.

- El manejo será diferente según se trate de un lactante o de un niño mayor.

- El tratamiento debe ser escalonado, basándose primero en la modificación del estilo de vida y medidas dietéticas. Si no hay respuesta, se recurrirá a fármacos antisecretores, principalmente inhibidores de la bomba de protones (IBP).

- Ciertos pacientes, principalmente aquellos con discapacidad neurológica o neumopatía crónica, requerirán cirugía para controlar los síntomas y disminuir el uso de medicación.

- Ante la presencia de síntomas o signos de alarma o escasa respuesta al tratamiento se debe derivar a Gastroenterología Infantil para descartar complicaciones y otras entidades.

RESUMEN

El RGE es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria. En algunas ocasiones el RGE es capaz de provocar síntomas molestos, afectación ponderal o complicaciones, denominándose ERGE. Los síntomas son muy inespecíficos y dependientes de la edad del paciente. En la mayoría de las ocasiones una buena anamnesis y exploración física serán suficientes para el diagnóstico. En la ERGE, en ciertos pacientes, será necesaria la realización de pruebas complementarias entre las que destacan la pH-metría, la impedanciometría y la gastroduodenoscopia con biopsia. El tratamiento depende de la edad del paciente, y de si se trata de un RGE o de una ERGE. Se basa en tres pilares fundamentales: las medidas no farmacológicas, la terapia farmacológica con los fármacos antisecretores como piedra angular, y en ciertos casos la terapia quirúrgica.

INTRODUCCIÓN

El RGE es un motivo de consulta frecuente en Atención Primaria, que genera ansiedad y preocupación en las familias. Sin embargo, pocos casos son ERGE en la que el tratamiento médico es necesario. La distinción entre ambas entidades es compleja por diversas razones, entre ellas la inespecificidad de los síntomas, la ausencia de prueba gold standard para su diagnóstico, y la escasa correlación entre la positividad de las pruebas y la clínica. En 2015 se publicó la Guía NICE británica1 y en 2018 la última guía conjunta sobre el RGE de las Sociedades Europea y Americana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas (ESPGHAN y NAPSGHAN)2. No hay cambios sustanciales respecto a la guía previa de 20093.

En este artículo se intentará aclarar en qué puntos existe evidencia científica que guíe los pasos en el diagnóstico y tratamiento y se discutirán los puntos más controvertidos.

DEFINICIÓN

El reflujo gastroesofágico (RGE) es un proceso fisiológico que consiste en el paso de contenido del estómago hacia el esófago, que puede producir o no regurgitaciones o vómitos, pero sin ocasionar complicaciones2,4. Puede ocurrir a cualquier edad1 y es más frecuente tras las comidas.

La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE) es el RGE que produce síntomas molestos que afectan la calidad de vida o funcionamiento diario o complicaciones como la esofagitis o estenosis1,2.

En Pediatría, los síntomas de reflujo son inespecíficos y variables con la edad, la valoración del impacto de los síntomas sobre la calidad de vida de los lactantes es complicada y no existe una prueba gold standard para realizar el diagnóstico definitivo. Esto hace que la definición y diferenciación entre las dos entidades sea difícil, y muchos profesionales intercambien y utilicen ambos términos de forma indistinta en su práctica diaria.

Sin embargo, esta definición de RGE y ERGE, aunque poco precisa, es la más aceptada a nivel internacional2 y su diferenciación es importante de cara a la necesidad de tratamiento. El punto más complejo es la valoración de los síntomas como molestia, irritabilidad o dolor en los pacientes más pequeños, y su respuesta al tratamiento médico. En muchas ocasiones se utiliza el testimonio e inquietud de los padres para identificar la clínica y valorar la respuesta al tratamiento, que es un criterio muy subjetivo y variable. Además, existen otras entidades (infección de orina, otitis, alergia, etc.) que pueden presentar síntomas muy similares a la ERGE. En los niños mayores y adolescentes sí es posible encontrar en la historia clínica síntomas más claros de ERGE, como los que relatan los adultos3 (pirosis, ascenso de comida, regurgitaciones, epigastralgia, etc.). Por todo ello, la edad es un factor clave para poder diferenciar la ERGE.

Otros conceptos que conviene definir son:

- ERGE refractaria: aquella ERGE que no responde al tratamiento óptimo después de 8 semanas.

- Rumiación: regurgitación sin esfuerzo de la comida ingerida recientemente en la boca con posterior masticación y redeglución.

- Hipersensibilidad al reflujo: pacientes con síntomas esofágicos (acidez o dolor torácico retroesternal) que carecen de evidencia de reflujo en endoscopia o carga anormal de ácido en la monitorización de reflujo, pero que en los que hay evidencia de que los síntomas están desencadenados por episodios de reflujo.

- Acidez o pirosis funcional: pacientes con síntomas esofágicos (acidez o dolor torácico retroesternal) que carecen de evidencia de reflujo en endoscopia o carga anormal de ácido en la monitorización del reflujo, y en los que no hay evidencia de que los síntomas sean desencadenados por episodios de reflujo.

- Enfermedad por reflujo no erosivo (ERNE): pacientes con síntomas esofágicos que carecen de evidencia de reflujo en la endoscopia, pero tienen carga ácida anormal que puede o no desencadenar los síntomas.

PREVALENCIA Y POBLACIÓN DE RIESGO

El RGE es muy frecuentes en los menores de un año de edad (hasta el 40% de ellos tendrán RGE). Sin embargo, la ERGE es especialmente prevalente en niños con determinadas patologías de base, como son la prematuridad, la discapacidad neurológica grave como la parálisis cerebral infantil, la patología pulmonar crónica como la fibrosis quística, las anomalías del esófago como las atresias intervenidas quirúrgicamente, o la hernia de hiato, y otras enfermedades como la obesidad5. Sin embargo, la mayoría de los niños con ERGE no tendrán antecedentes de interés.

La prevalencia real en Pediatría es desconocida. En los adultos se sitúa entre el 10-20%6. En los niños, se cree que está en aumento, aunque se discute si se trata de una mejor detección, o secundaria a la mayor prevalencia de otros procesos que favorecen la ERGE como la obesidad7 o el tabaquismo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS

Lactantes

Suelen iniciarse antes de los 2 meses de edad e ir disminuyendo con la edad, y puede producir vómitos en casi todas las tomas1. Por ello, en ausencia de síntomas o signos de alarma, es importante tranquilizar a los padres y explicarles la naturaleza benigna y transitoria de esta entidad sin necesidad de iniciar tratamiento médico ni realizar pruebas complementarias.

La ERGE, por el contrario, se manifiesta generalmente como afectación de la curva ponderoestatural, atragantamientos o tos durante las tomas, o con dolor abdominal2. La irritabilidad, la apnea, episodios breves resueltos inexplicados (EBRI, BRUE por sus siglas en inglés), o las sibilancias de repetición, no parecen guardar una relación causal con el RGE y no está indicado iniciar tratamiento solo por estas manifestaciones1,8.

A pesar de la preocupación que pueda existir en las familias, si no existen síntomas o signos de alarma, no hay repercusión nutricional, el desarrollo psicomotor es normal y la ingesta no está afectada por la sintomatología, la evidencia actual aconseja no realizar pruebas complementarias ni aplicar tratamiento médico2.

Niños mayores y adolescentes

Los niños más mayores son capaces de referir pirosis, sensación de ascenso de comida, dolor urente retroesternal, odinofagia, disfagia o epigastralgia. Pueden también presentar anorexia o escasa ganancia ponderal.

Hay que tener en cuenta que no hay síntomas específicos, que son edad-dependientes y que no se correlacionan con la gravedad. Los signos y síntomas más frecuentes de ERGE (tanto en lactantes como en niños mayores) se resumen en la Tabla 1.

Tabla 1. Signos y síntomas frecuentes en la ERGE2. Mostrar/ocultar

Sin embargo, la presencia de síntomas o signos de alarma (Tabla 2) debe hacer replantear el diagnóstico de RGE y ERGE.

Tabla 2. Síntomas y signos de alarma en el RGE2. Mostrar/ocultar

Los principales diagnósticos diferenciales con la ERGE se resumen en la Tabla 3.

Tabla 3. Diagnóstico diferencial en la ERGE2. Mostrar/ocultar

Pruebas complementarias

No es necesario realizarlas de forma sistemática en todos los pacientes. Su uso se hará de forma individualizada, según los síntomas y la evolución.

A continuación, se resumen las más frecuentes, sus indicaciones y sus inconvenientes:

- La pH-metría consiste en la colocación de una sonda de medición de pH por encima del esfínter esofágico inferior. Permite detectar disminuciones del pH en el esófago por reflujo de contenido gástrico que es ácido. Es necesario saber que no existe un gold standard aunque el parámetro más utilizado es el índice de reflujo (IR) (porcentaje de tiempo con pH <4 en 24 h). No hay mucho consenso sobre los rangos que se consideran patológicos. Los más utilizados son: valores inferiores al 3% se consideran normales, de 3-7% indeterminados y >7% anormales3. Sus indicaciones son: correlacionar los síntomas o molestias del paciente con los episodios de reflujo, aclarar el papel del reflujo ácido en la etiología de la esofagitis y otros signos y síntomas sugestivos de ERGE y determinar la eficacia del tratamiento ácido supresor2. Entre sus inconvenientes destacan que no informa sobre los reflujos no ácidos y no se correlaciona con los síntomas extraesofágicos. Previo a su realización se debe suspender el tratamiento ácido supresor 72-96 horas antes.

- La pH-impedanciometría o pH-metría combinada con impedanciometría intraluminal multicanal (IIM) ofrece ventajas sobre la pH-metría al permitir detectar reflujos no ácidos y así aumentar la sensibilidad en la detección del RGE. Utilidad: correlacionar los síntomas molestos persistentes con eventos o episodios de RGE ácido y no ácido y comprobar la eficacia del tratamiento antisecretor. Además, en los pacientes con endoscopia normal ayudar a discriminar entre la enfermedad por reflujo no erosiva, la hipersensibilidad esofágica y la pirosis funcional2. Inconvenientes: no está disponible en todos los centros.

- La esofagogastroduodenoscopia con biopsia. Utilidad: evaluar complicaciones de la ERGE como esófago de Barret o la estenosis esofágica, identificar otras causas de esofagitis (esofagitis eosinofílica o infecciosa) y reevaluar la respuesta al tratamiento antes de intensificarlo. Inconvenientes: es una prueba invasiva que tiene baja especificidad, ya que biopsias normales no permiten descartar ERGE. Se requiere personal entrenado y la realización con sedación del paciente.

- Prueba terapéutica con inhibidores de la bomba de protones (IBP): en niños mayores y adolescentes con clínica típica de ERGE (pirosis, dolor retroesternal o epigástrico) se puede realizar una prueba terapéutica con IBP durante 4-8 semanas. Utilidad: la desaparición de los síntomas apoya el diagnóstico. Inconvenientes: basándose en opinión de expertos, la EPSGHAN sugiere no usarla como test diagnóstico de ERGE en lactantes ni en pacientes con síntomas extraesofágicos2.

Otras pruebas son:

- El tránsito baritado. Utilidad: diagnóstico de malformaciones (hernia de hiato, estenosis esofágica, anillos vasculares, fístula esofágica, etc.), o para el diagnóstico diferencial en aquellos pacientes en los que ya se ha realizado una cirugía antirreflujo pero persisten los síntomas2. Inconvenientes: radiación del paciente y su bajo valor predictivo negativo, que no permite descartar el reflujo. Se recomienda no utilizar estudios de contraste con bario para el diagnóstico de ERGE en lactantes y niños2.

- La ecografía. Utilidad: descartar anomalías anatómicas, y diagnóstico diferencial de otras entidades que pueden tener síntomas similares como la estenosis pilórica, el síndrome de la unión pieloureteral o la torsión ovárica2. Inconveniente: baja especificidad para el diagnóstico de ERGE, por lo que no se recomienda para el diagnóstico de la ERGE en lactantes y niños2.

- La manometría. Utilidad: diagnóstico de los trastornos de la motilidad esofágica, principalmente la acalasia, y otros trastornos neuromusculares. Inconvenientes: baja especificidad para el diagnóstico de reflujo, no recomendándose su uso para diagnosticar ERGE en lactantes y niños2.

- La gammagrafía. Utilidad: apoyar el diagnóstico de RGE con hallazgos como el retraso del vaciamiento gástrico o microaspiraciones pulmonares. Inconvenientes: radiación y muy baja especificidad2. Las últimas recomendaciones son que no debe usarse en el diagnóstico de ERGE en lactantes y niños2.

Otras pruebas como la cuantificación de pepsina, lactosa o macrófagos cargados de lípidos en aspirado pulmón, esófago u ótico no han demostrado utilidad para el diagnóstico de ERGE2,9.

APROXIMACIÓN DIAGNÓSTICA

Lactantes

Se basa principalmente en una adecuada anamnesis y exploración física. En la historia clínica se debe recoger la edad de inicio de los síntomas (el RGE rara vez aparece en la primera semana de vida o más allá de los 6 meses), el tipo de alimentación (fórmula adaptada o lactancia materna), el volumen de las tomas, el tiempo entre tomas, aquellos alimentos que pudieran actuar como alérgenos, el patrón de regurgitación: inmediato tras las tomas, nocturno, vómito proyectivo o regurgitación, la presencia de arqueamiento de tórax después de las tomas, episodios de atragantamiento, los antecedentes familiares de interés (incluido el tabaquismo), la presencia de posibles desencadenantes incluida la historia psicosocial de la familia y el patrón de crecimiento del niño para ver si tiene repercusión nutricional3. Asimismo, se preguntará por la medicación o las medidas dietéticas aplicadas para el RGE. Por último, se investigará la presencia de síntomas o signos de alarma.

En el niño pequeño, al no saber describir sus síntomas, se han desarrollado cuestionarios con objeto de discernir entre el RGE y el ERGE, pero su sensibilidad y especificidad es variable según la población en la que se aplique2. Sin embargo, sí han demostrado utilidad en el seguimiento y la reevaluación tras iniciar tratamiento5,10. El más validado es el I-GERQ-R, que se resume en la Tabla 410.

Tabla 4. Cuestionario RGE10. Mostrar/ocultar

Niño mayor y adolescente

Se debe basar también en una adecuada historia clínica y exploración física, descartando la presencia de síntomas o signos de alarma. En la historia clínica se debe recoger el momento de inicio, la relación con la ingesta, la presencia de hábitos tóxicos (tabaquismo, alcohol), antecedentes de malformaciones digestivas, la presencia de posibles desencadenantes, incluidos psicosociales, y el patrón de crecimiento del paciente. Se debe preguntar por el tratamiento realizado y la respuesta al mismo.

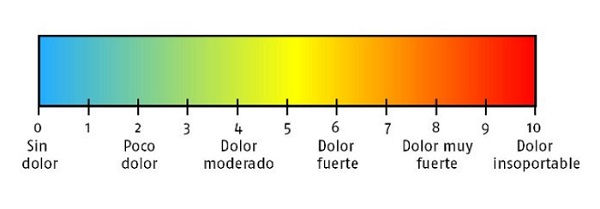

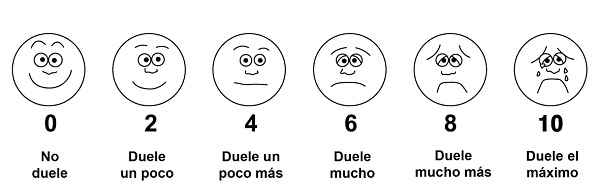

En la ERGE, los pacientes pueden referir síntomas similares a los adultos, consistentes en pirosis, sensación de ascenso de comida, dolor urente retroesternal, epigastralgia o regurgitaciones. Es frecuente que tengan relación con algún alimento en particular y con comidas copiosas o tardías. Se debe recoger la presencia o no de obesidad y valorar la intensidad del dolor, pudiendo usar la escala visual analógica (VAS) en niños más mayores (Figura 1) o la escala de caras de Wong Baker en los menores de 6-8 años (Figura 2).

Figura 1. Escala numérica del dolor (VAS). Mostrar/ocultar

Figura 2. Escala de caras de Wong-Baker. Elija la cara que mejor describa cómo se siente. Mostrar/ocultar

TRATAMIENTO

A cualquier edad se debe realizar educación sanitaria y proporcionar apoyo a los padres o cuidadores como parte del tratamiento de la ERGE.

Medidas no farmacológicas en lactantes

- Medidas posturales: se debe instruir a los padres sobre la manipulación de los niños en el periodo posprandial para evitar el decúbito inmediato o las movilizaciones que favorezcan el reflujo. El decúbito prono disminuye el índice de reflujo por pH-metría3. Sin embargo, dada el riesgo de síndrome de muerte súbita del lactante con esta postura, no se recomienda la terapia posicional (es decir, elevación de la cabeza, posicionamiento lateral y prono) para tratar los síntomas de ERGE en los lactantes que duermen (grado de recomendación fuerte de la ESPGHAN).

- Dietéticas: se sugiere modificar volúmenes y frecuencia de alimentación de acuerdo con la edad y el peso para evitar sobrealimentación en niños con ERGE (grado de recomendación débil)2.

El papel de las fórmulas con espesantes (fórmulas antirreflujo [AR]) es controvertido, ya que disminuyen los episodios visibles de regurgitación o vómitos pero no modifican el índice de reflujo en la pH-metría3,5. Sin embargo, esta disminución en los episodios visibles puede significar una mejoría en la calidad de vida de las familias, por lo que algunos autores recomiendan su uso2.

La última guía ESPGHAN/NAPSGHAN recomienda realizar una prueba o ensayo de supresión de proteínas de la leche de vaca de 2-4 semanas de duración en aquellos lactantes con sospecha de ERGE después de que un tratamiento no farmacológico óptimo haya fracasado2,11,12. Si son lactados al pecho, la madre seguirá una dieta sin proteínas de leche de vaca3. Se puede obtener información sobre qué alimentos debe evitar la madre lactante en esta página: http://pacientes.seicap.es/documentos/archivos/wseicapleche_may2012.pdf.

En los lactantes alimentados con fórmula se debe cambiar por una fórmula de proteínas extensamente hidrolizada o una fórmula elemental. Se mantendrá esta medida durante 2-4 semanas, con reintroducción progresiva de la fórmula artificial y las proteínas de leche en la dieta materna1,5. La reintroducción se hará de forma escalonada. En los lactantes alimentados con fórmula, cada día, en al menos dos tomas, se sustituirá una medida de fórmula especial por una de fórmula normal para lactantes. Si no hay síntomas, y tras completar el cambio en estas dos tomas, se podrá sustituir cada día un biberón de fórmula especial por uno de fórmula de lactantes hasta completar la reintroducción. En los niños lactados al pecho se reintroducirá en la dieta materna una toma de leche o lácteo al día la primera semana, aumentando progresivamente si no existen síntomas. Pueden aparecer síntomas hasta 4 semanas después, por lo que conviene advertir a los padres sobre este aspecto. En caso de reaparecer sintomatología, se debe suspender la administración de proteínas de leche de vaca13.

Tratamiento conservador en niños mayores y adolescentes

- Medidas posturales: la elevación del cabecero de la cama o la postura en decúbito lateral izquierdo disminuyen el índice de reflujo en la pH-metría, por lo que puede considerarse su uso para tratar los síntomas de ERGE a esta edad2.

- Estilo de vida y medidas dietéticas: en los niños obesos se recomendará la pérdida de peso. Se debe evitar el tabaquismo o la exposición al tabaco pasiva, la ingesta de alcohol, las comidas copiosas y las cenas tardías.

Tratamiento médico

Si no existe mejoría de los síntomas tras el tratamiento conservador, se puede realizar una prueba terapéutica durante 4-8 semanas. Según la evidencia actual, no se recomienda realizar un tratamiento a demanda de los síntomas ni de menor duración, ni combinar fármacos acidosupresores5,14. El tratamiento ácido supresor puede aumentar el riesgo de neumonía adquirida en la comunidad, de gastroenteritis, de candidemia y de enterocolitis necrotizante en los prematuros5. Son tratamientos que pueden conllevar un riesgo y hay que seleccionar qué pacientes se van a beneficiar de dichos fármacos, superando el balance riesgo-beneficio. Se debe tener en cuenta, en el momento de elegir el fármaco, la facilidad de administración, el coste, la facilidad de dispensación (cápsula, solución oral o fórmulas magistrales) y la preferencia parental1.

Fármacos disponibles:

- Inhibidores de la bomba de protones: se recomiendan como primera línea de tratamiento. Actúan bloqueando la secreción de ácido mediante unión irreversible e inhibición de la bomba hidrógeno-potasio-ATP-asa de las células parietales. Asimismo, inhiben (de manera secundaria) la acción de la gastrina, la histamina y los agentes muscarínicos. Han demostrado disminuir el IR y mejorar los hallazgos histológicos. No se observa taquifilaxia con su uso crónico. Entre sus limitaciones están el coste y su presentación en cápsulas, aunque hay presentaciones con cubierta entérica que permiten su apertura y administración mezclada con algún otro alimento, y fórmulas magistrales que facilitan su uso. Su dosis debe ser mayor en lactantes y niños pequeños, ya que se metabolizan más rápidamente. No existe evidencia de la superioridad de un IBP sobre otros. El rango de dosificación del omeprazol varía entre 1-4 mg/kg/día, pero no hay evidencia suficiente para recomendar dosis superiores a 40 mg/día. Se recomienda iniciar su administración en una sola dosis, pasando a dos dosis solo si persisten los síntomas. Se deben administrar 30 minutos antes del desayuno para mejorar su absorción. El tratamiento debe mantenerse 4-8 semanas, y luego ir disminuyendo progresivamente. Ni siquiera en las esofagitis ciclos superiores a 12 semanas han demostrado superioridad en resultados a ciclos de 8 semanas2,5,14. Sin embargo, en ocasiones es necesario mantener dosis mínimas para control de los síntomas. En estos pacientes cada 3-6 meses se debe reevaluar e intentar una retirada del fármaco.

- Antirreceptores de histamina tipo 2: Actúan inhibiendo la secreción ácida mediante la inhibición de los receptores H2 de las células parietales gástricas. Han demostrado disminuir el índice de reflujo y mejorar los hallazgos histológicos. Entre sus limitaciones están la taquifilaxia y la tolerancia tras su uso crónico5,14. Entre sus ventajas está su bajo coste. La dosis de ranitidina es 5-10 mg/kg/día, repartida en dos dosis, con un máximo de 300 mg2. Se debe ajustar la dosis en los pacientes con insuficiencia renal.

- Antiácidos: no se recomienda su uso como tratamiento crónico. Pueden reducir la intensidad del reflujo y de los síntomas por lo que se pueden indicar de forma individualizada1,2.

Otros tratamientos sin indicación actual son:

- Procinéticos: la evidencia actual desaconseja el uso de procinéticos para el tratamiento del RGE. Por tanto, el baclofeno, la domperidona, la cisaprida, la metoclopramida y la eritromicina, no deben ser recomendados.

- Probióticos: no se ha encontrado evidencia de que modifiquen o mejoren la ERGE.

En la Tabla 5 se resumen los fármacos más frecuentes, su dosificación y presentación. Se pueden consultar estas dos bases de datos en caso de dudas: http://pediamecum.es/ o https://cima.aemps.es/cima/publico/home.html

Tabla 5. Dosificación de fármacos. Mostrar/ocultar

Tratamiento quirúrgico

Se reserva para aquellos pacientes en los que el tratamiento conservador y médico no es efectivo. La técnica más utilizada para la ERGE es la funduplicatura de Nissen. Esta técnica disminuye la presión del esfínter esofágico inferior y los episodios de reflujo al aumentar el tramo intraabdominal esofágico, agudizando el ángulo de His y reduciendo el componente de hernia hiatal si existe. Existen diversos abordajes, el de referencia es el laparoscópico frente al abierto, al disminuir la morbilidad, la estancia media y las complicaciones periquirúrgicas. En los últimos años, la funduplicatura laparoscópica asistida por robot está desplazando al abordaje laparoscópico2,15,16. A pesar de todo, hasta el 20% de los pacientes requieren reintervenciones por recidiva de los síntomas9.

Las indicaciones de funduplicatura de Nissen son:

- La existencia de complicaciones de la ERGE que supongan compromiso vital a pesar de la optimización del tratamiento médico.

- Refractariedad de los síntomas a pesar de un tratamiento optimizado y tras descartar otros diagnósticos.

- Enfermedades crónicas que implican un riesgo mayor de complicaciones por ERGE (por ejemplo, parálisis cerebral infantil o fibrosis quística).

- La necesidad de tratamiento médico crónico para control de los signos y síntomas de ERGE.

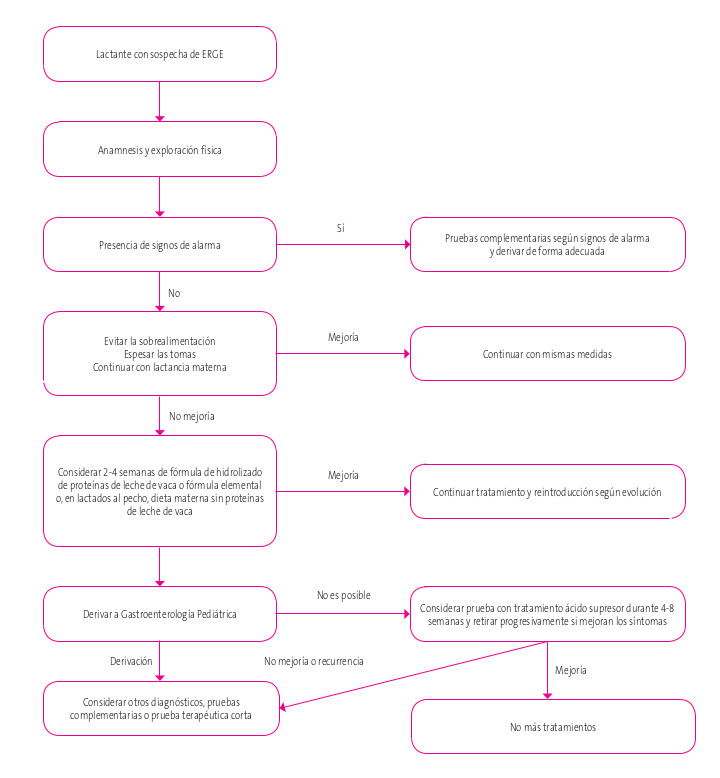

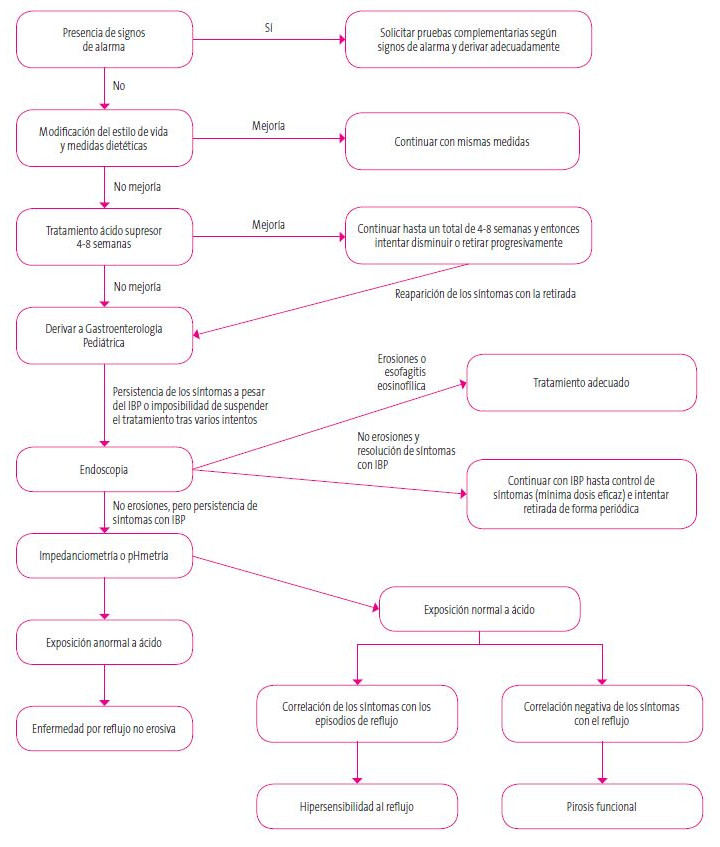

El tratamiento como se expone debe ser escalonado, y pocos pacientes necesitarán llegar a la cirugía o la optimización de los tratamientos médicos. Los pasos que hay que seguir se resumen en los dos siguientes algoritmos: el resumen del tratamiento en los lactantes se recoge en la Figura 3 y el resumen del tratamiento en los niños y adolescentes se recoge en la Figura 4.

Figura 3. Manejo de la sospecha de ERGE en el lactante. Mostrar/ocultar

Figura 4. Manejo de la sospecha de ERGE en el escolar y adolescente. Mostrar/ocultar

Las recomendaciones de la iniciativa Choosing Wisely o de buenas prácticas respecto al tratamiento de la ERGE se recogen en la Tabla 6.

Tabla 6. Prácticas recomendadas sobre el tratamiento del reflujo en la estrategia Choosing Wisely. Mostrar/ocultar

CRITERIOS DE DERIVACIÓN A ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Ciertos pacientes deben ser manejados en Atención Especializada:

- Presencia de síntomas o signos de alarma.

- Pacientes con inicio de síntomas de ERGE antes de la primera semana de vida o más allá de los 6 meses de edad.

- Persistencia del RGE más allá de los 12-18 meses de edad.

- No respuesta al tratamiento óptimo con tratamiento ácido supresor o reaparición de los síntomas al retirar la medicación.

CUADERNO DEL PEDIATRA

- El RGE es una situación fisiológica y no es necesario realizar pruebas complementarias ni iniciar tratamiento médico si no existen signos de ERGE.

- Hay que descartar siempre la presencia de síntomas o signos de alarma, ya que muchas entidades de mayor riesgo pueden simular síntomas de reflujo.

- En los lactantes, la irritabilidad por sí sola no justifica el inicio de un tratamiento antirreflujo.

- Existen cuestionarios que ayudan a valorar la respuesta al tratamiento en los niños en etapa preverbal.

- El tratamiento de la ERGE requiere una actuación escalonada. En los lactantes se inicia con medidas no farmacológicas y, si no hay respuesta, se debe realizar una prueba o ensayo de exclusión de proteínas de leche de vaca.

- El tratamiento crónico con fármacos acidosupresores no ofrece mejores resultados que tratamientos cortos. Si no se puede retirar el fármaco por persistencia de los síntomas se deben realizar pruebas complementarias que ayuden al diagnóstico diferencial con otras entidades.

- No existe evidencia que apoye la utilización de procinéticos en la ERGE.

BIBLIOGRAFÍA

- Gastro-oesophageal reflux disease in children and young people: diagnosis and management. En: National Institute for Health and Care Excellence [en línea] [consultado el 12/09/2019]. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng1

- Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, Cabana M, DiLonrenzo C, Gottrand F, et al. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66:516-54.

- Vandenplas Y, Rudolph CD, DiLorenzo C, Hassall E, Liptak G, Mazur L, et al. Pediatric gastroesophageal reflux clinical practice guidelines: joint recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (NASPGHAN) and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2009;49(4):498-547.

- NICE.Gastro-oesophageal reflux disease: recognition, diagnosis and management in children and young people. En: National Institute for Health and Care Excellence [en línea] [consultado el 12/09/2019]. Disponible en: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25950074

- Baird D, Harker D, Do A. Evaluation and treatment of gastroesophageal reflux in infants and children. Am Fam Physician. 2015;92:705-14.

- Dent J, El-Serag HB, Wallander MA, Johansson S. Epidemiology of gastro-oesophageal reflux disease: a systematic review. Gut. 2005;54:710-7.

- Quitadamo P, Buonavolontà R, Miele E, Masi P, Coccorullo P, Staiano A. Total and abdominal obesity are risk factors for gastroesophageal reflux symptoms in children. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2012;55:72-5.

- Gieruszczak-Białek D, Konarska Z, Skórka A, Vandenplas Y, Szajewska H. No effect of proton pump inhibitors on crying and irritability in infants: systematic review of randomized controlled trials. J Pediatr. 2015;166:767-70.e3.

- Vázquez Fernández ME, Cano Pazos M. Vómitos y regurgitaciones, reflujo gastroesofágico y estenosis pilórica. Pediatr Integr. 2015;19:21-32.

- Kleinman L, Rothman M, Strauss R, Orenstein SR, Nelson S, Vandenplas I, et al. The Infant Gastroesophageal Reflux Questionnaire Revised: development and validation as an evaluative instrument. Clin Gastroenterol Hepatol. 2006;4:588-96.

- Salvatore S, Vandenplas Y. Gastroesophageal reflux and cow milk allergy: is there a link? Pediatrics. 2002;110:972-84..

- Semeniuk J, Kaczmarski M. Gastroesophageal reflux in children and adolescents. clinical aspects with special respect to food hypersensitivity. Adv Med Sci. 2006;51:327-35.

- Espín Jaime B, Díaz Martín JJ, Blesa Baviera LC, Claver Monzón A, Hernández Hernández A, García Burriel JI, et al. Non-IgE-mediated cow’s milk allergy: Consensus document of the Spanish Society of Paediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition (SEGHNP), the Spanish Association of Paediatric Primary Care (AEPAP), the Spanish Society of Extra-hospital Paediatric. An Pediatr (Barc). 2019;90:193.e1-193.e11.

- Tighe M, Afzal N, Bevan A, Hayen A, Munro A, Beattie R. Pharmacological treatment of children with gastro-oesophageal reflux. Cochrane Database Syst Rev. 2014;(11):CD008550.

- Tipnis NA, Rudolph CD. Treatment options in pediatric GERD. Curr Treat Options Gastroenterol. 2007;10:391-400.

- Stefanidis D, Hope WW, Kohn GP, Reardon PR, Richardson WS, Fanelli RD, et al. Guidelines for surgical treatment of gastroesophageal reflux disease. Surg Endosc. 2010;24:2647-2669.

Lecturas recomendadas

Ambas son las guías clínicas más actuales en las que se resumen la evidencia científica actual sobre el diagnóstico, manejo y tratamiento del reflujo gastroesofágico. La primera es la guía británica, en la que está resumida de forma práctica el manejo a realizar desde Atención Primaria en los pacientes con reflujo o síntomas de ello. La segunda es la Guía Europea y Americana, en la que se discute qué medidas han demostrado utilidad y por qué en los niños con síntomas de ERGE.

- Gastro-oesophageal reflux disease in children and young people: diagnosis and management. En: National Institute for Health and Care Excellence [en línea] [consultado el 12/09/2019]. Disponible en: https://www.nice.org.uk/guidance/ng1

- Rosen R, Vandenplas Y, Singendonk M, Cabana M, DiLonrenzo C, Gottrand F, et al. Pediatric Gastroesophageal Reflux Clinical Practice Guidelines: Joint Recommendations of the North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition and the European Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology, and Nutrition. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018;66:516-54.