Resistencias en el tratamiento de la pediculosis capitis

2 Pediatra. UGC Delicias. Málaga (España).

PUNTOS CLAVE

- El Pediculus humanus capitis o piojo de la cabeza es un artrópodo que se alimenta de sangre humana1 y provoca una de las infestaciones parasitarias más frecuentes de nuestra especie en todo el mundo2.

- En los países industrializados la prevalencia es baja, afectando preferentemente a niños en edad escolar, personas que viven hacinadas, personas sin hogar, etc.

- Aunque los piojos no están implicados como vectores de enfermedades, ocasionan un gran malestar y angustia3.

- El tratamiento clásico consiste en aplicar soluciones tópicas como permetrina, ivermectina, dimeticona, lindano, etc.4.

- Se realiza una revisión de los tratamientos de primera línea empleados, sus resistencias y las distintas opciones disponibles para tratar los casos de evolución más tórpida.

EPIDEMIOLOGÍA

No hay estudios de incidencia sobre los piojos y los estudios de prevalencia que existen no son comparables, dado que utilizan diferentes métodos; hay países en los que la infestación tiene un ritmo estacionario y en otros tiene una prevalencia muy distinta entre sus diferentes regiones3. En los países industrializados, la población afectada principalmente son los niños con edades comprendidas entre 4 y 12 años. Si bien hay relación con un nivel socioeconómico más bajo y con mayor número de niños en la familia, no se ha demostrado asociación con una inadecuada higiene personal5. Es más frecuente en el sexo femenino, ya que los piojos y las liendres pueden permanecer durante más tiempo sin ser detectados en el cabello largo de las niñas, lo que además también dificulta su tratamiento6; en el cabello corto de los niños el riesgo se reduce a la mitad .

CICLO VITAL DEL PEDICULUS HUMANUS CAPITIS

El piojo adulto es un parásito humano obligado, de color gris-canela, que mide 2-3 mm de longitud y tiene 6 patas con garras (Figura 1) que le sirven para sujetarse a pelos individuales e ir moviéndose por el cuero cabelludo, lugar donde reside alimentándose de sangre1,8.

Figura 1. Piojo adulto. Mostrar/ocultar

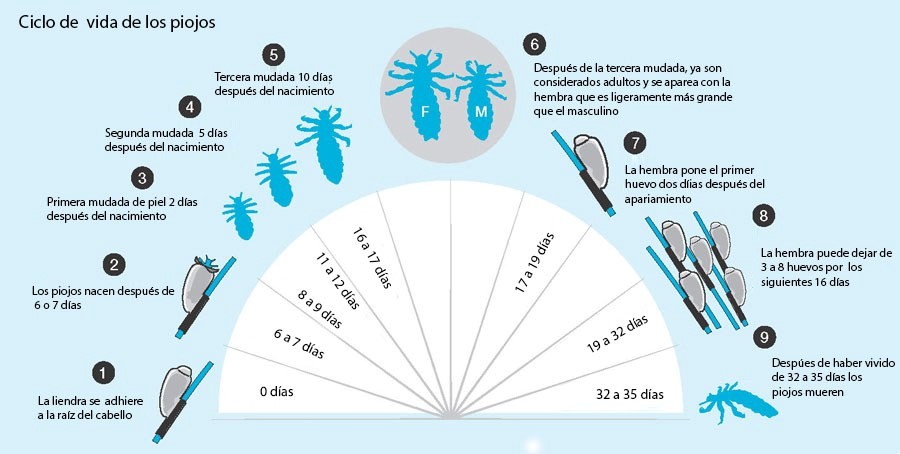

El ciclo comienza con la llegada de un piojo adulto hembra al cabello, que puede vivir alrededor de 30 días y poner 5-10 huevos diarios1. Los huevos o liendres son transparentes y tienen un tamaño de 0,5-0,8 mm; se incuban individualmente por el calor corporal durante 7 o 12 días, eclosionando generalmente al octavo o noveno día de incubación. Una vez eclosionada, la ninfa pasa por tres etapas distintas durante los siguientes 10 días, hasta llegar a convertirse en adulto (Figura 2), repitiéndose, si no se trata, el mismo ciclo cada 3 semanas8. Los piojos y liendres pueden situarse por todo el cabello, se encuentran con más frecuencia en la región occipital y posauricular y se alimentan cada 4-6 horas de la sangre del huésped.

Figura 2. Ciclo vital del Pediculus capitis. Mostrar/ocultar

TRANSMISIÓN

Los piojos son parásitos humanos obligados, pero pueden sobrevivir hasta 4 días en fómites si las condiciones son adecuadas1. Por ello, la principal forma de transmisión de una persona a otra es mediante el contacto estrecho de cabeza-cabeza, situación que ocurre con más frecuencia en niños durante el juego3; es poco probable la transmisión mediante cepillos de pelo, toallas, etcétera3.

CLÍNICA

Las manifestaciones clínicas son consecuencia de una reacción de hipersensibilidad frente a la saliva que el piojo introduce en la piel del individuo durante su alimentación8. La parasitación por pediculosis capitis en ocasiones puede ser asintomática, pero lo habitual es presentar prurito de cuero cabelludo y cuello, junto con eccemas y lesiones de rascado, las cuales pueden sufrir sobreinfección bacteriana; también puede acompañarse de adenopatías cervicales y suboccipitales reactivas9, además de ocasionar gran angustia y malestar en el paciente, llegando a trastornar su vida social. Excepcionalmente, en casos de infestación crónica intensa, puede llegar a provocar anemia10.

DIAGNÓSTICO

El diagnóstico es fundamentalmente clínico, basado en la visualización directa de liendres o piojos vivos en el cuero cabelludo. Los piojos adultos son difíciles de ver, ya que pueden moverse muy rápido y camuflarse entre el cabello para evitar la luz; sin embargo, las liendres sí pueden visualizarse con más facilidad. El peinado sistemático del cabello húmedo con un peine de liendres o liendrera es el método más eficaz para detectar la parasitación en comparación con la inspección visual sola9,11. Es importante conocer que las liendres se sitúan a menos de un centímetro de la raíz del cabello, se adhieren firmemente al eje del pelo y no se desprenden fácilmente al tacto, a diferencia de la caspa u otros productos de desecho, para evitar errores en el diagnóstico8.

TRATAMIENTO

El tratamiento de la pediculosis capitis puede dividirse en tres alternativas: peinado con cabello húmedo, tratamiento oral y tratamiento con pediculicidas tópicos. El peinado de cabello húmedo con lendrera elimina los parásitos por un efecto mecánico, pero actualmente no se considera una alternativa eficaz en solitario, aunque sí se reconoce su utilidad como coadyuvante tras la aplicación de un pediculicida tópico12.

Los tratamientos orales empleados no tienen aprobación por la Food and Drug Administration (FDA) para su uso en pediculosis capitis, pero sí en otras parasitaciones, por lo que, actualmente, si se emplean es bajo un uso off-label.

La aplicación de pediculicidas tópicos es el tratamiento más eficaz en la erradicación de la parasitación; sin embargo, en los últimos años estamos asistiendo a un aumento de resistencias de los piojos a estos fármacos, incluyendo resistencias cruzadas, lo cual supone un problema de salud, además de los estados de angustia y ansiedad que genera en los individuos afectos y en sus familias. Por ello recientemente se están empleando fármacos off-label y nuevas terapias para combatir la parasitación, no exentas de efectos adversos3.

Ante un caso de pediculosis resistente, debemos plantear varias posibilidades etiológicas: diagnóstico erróneo, falta de adherencia del paciente, tratamiento incompleto, reinfestación o verdadera resistencia de los piojos al tratamiento empleado en forma y tiempo correcto8.

Disponemos de varios pediculicidas tópicos que pueden actuar mediante:

- Mecanismo neurotóxico.

- Mecanismo que provoca parálisis respiratoria.

- Mecanismo oclusivo.

TRATAMIENTOS TÓPICOS

Permetrina al 1%

La permetrina al 1% ha sido el pediculicida más empleado para tratar la parasitación por piojos. Es un piretroide sintético, con toxicidad baja para los humanos a esa concentración, que actúa mediante un mecanismo neurotóxico, bloqueando los canales de sodio. El producto está disponible sin receta, se comercializa en champú o loción y se aplica sobre el cabello húmedo (previamente lavado con un champú sin acondicionador), se deja actuar 10 minutos y posteriormente se enjuaga. Con la primera aplicación se eliminan del 70 al 80% de los parásitos, pero la permetrina se queda de forma residual en el cabello y puede actuar destruyendo el resto de los huevos no eliminados8; sin embargo, esta acción residual se ve disminuida si se aplican acondicionadores en el cabello, ya que dificultad la adherencia de la permetrina al pelo. Es recomendable repetir una segunda aplicación a los 7 o 10 días del primer tratamiento.

La resistencia a los piretroides sintéticos es la más predominante, ya que la permetrina ha sido el tratamiento clásico empleado. Recientemente algunos estudios han descrito que la efectividad de la permetrina al 1% ha disminuido hasta el 25% en los últimos años13.

La permetrina es menos alergénica que otros tratamientos empleados, pero, no obstante, se han descrito efectos adversos como prurito, eritema y edema14.

Piretrinas con peróxido de benzoilo

Son piretroides naturales extraídos del crisantemo formulados con peróxido de benzoilo, cuyo mecanismo de acción también es neurotóxico. El producto está disponible sin receta, se comercializa en champú o loción y se aplica sobre el cabello seco, se deja actuar 10 minutos y posteriormente se enjuaga; sin embargo, no tiene efecto residual y, aunque no hay estudios de prevalencia, la resistencia de los piojos está aumentando. Están contraindicadas en las personas alérgicas a los crisantemos8.

Malatión al 0,5%

Es un organofosforado pediculicida y parcialmente ovocida, cuyo mecanismo de acción es neurotóxico, inhibiendo irreversiblemente la colinesterasa14. En muchos países se necesita receta médica para su dispensación, ya que se han descrito efectos adversos relacionados con tiempos de aplicación prolongados, pero en España no se comercializa. Se aplica en el cabello seco, dejándolo actuar durante 8 o 12 horas y lavando posteriormente el cabello, aunque otros autores defienden la efectividad aplicándolo solo 20 minutos8. Es altamente inflamable, por lo que hay que instruir a la familia en que no se deben utilizar secadores o planchas de pelo hasta que el producto no se enjuague, y también se le atribuye un poder teratógeno14. Actualmente no está aprobado en niños menores de 6 años y está contraindicado en niños por debajo de los 24 meses8.

Alcohol bencílico al 5%

El alcohol bencílico actúa mediante un mecanismo oclusivo, tapando los poros respiratorios del piojo y matándolo por asfixia, por lo que solo tiene actividad pediculicida, pero no ovocida15. No necesita prescripción médica para su adquisición, se puede obtener incluso por Internet, aunque en España no hay ningún producto cuya comercialización esté aprobada. Se debe aplicar cantidad suficiente de producto sobre el cuero cabelludo y toda la longitud del cabello, dejarlo actuar durante 10 minutos, aclarar y repetir la aplicación entre 7 y 10 días después8. Se han descrito efectos adversos como dermatitis de contacto, prurito, eritema o irritación ocular y es considerado un producto teratógeno14; además está contraindicado en recién nacidos por asociarse con el gasping neonatal. Actualmente no se le atribuyen resistencias, pero su efectividad es del 75%8.

Spinosad al 0,9%

Es un producto semisintético derivado de la fermentación de la bacteria Saccharopolyspora spinosa, que además contiene alcohol bencílio y actúa mediante un mecanismo neurotóxico, con actividad pediculicida y ovocida1,8. Está disponible como loción, pero en España no está aprobado su uso en humanos. Debe aplicarse sobre cabello seco, desde la raíz a las puntas, dejar actuar 10 minutos y posteriormente aclarar; no es necesario un segundo tratamiento salvo que se visualicen piojos vivos en el cuero cabelludo, en cuyo caso habría que aplicarlo una segunda vez a los 7 días del tratamiento inicial14. Algunos ensayos en fase 3 defienden la superioridad de Spinosad frente a la permetrina16. Los efectos adversos principales derivados de su uso son eritema e irritación del cuero cabelludo y actualmente no está aprobado en niños menores de 6 meses16.

Ivermectina tópica al 0,5%

La ivermectina tópica actúa sobre los canales iónicos de cloruro, produciendo una hiperpolarización de las células musculares de los piojos, provocándoles una parálisis y, posteriormente, la muerte. En España aún no está aprobado su uso (solo está disponible en crema para la rosácea) y se aplica sobre el cabello seco, dejándolo actuar 10 minutos y aclarando posteriormente; no necesita repetir en un segundo tiempo ya que la aplicación de ivermectina sobre los huevos o ninfas provoca que, cuando estos eclosionen, mueran debido a la parálisis faríngea que les impide alimentarse. Se ha demostrado que la ivermectina, en condiciones de laboratorio, es activa contra los piojos resistentes a la permetrina, siendo una opción de tratamiento cuando esta ha fallado17. No está aprobado en niños menores de 6 meses y se han descrito como efectos adversos prurito, eritema y sequedad.

Lindano

Su eficacia es baja y además es neurotóxico, por lo que en la actualidad no se recomienda para el tratamiento de los piojos.

Octanediol

El 1,2-octanediol es un detergente que disuelve algunos componentes de la capa impermeabilizante de lípidos de la cutícula del piojo, favoreciendo su deshidratación18. Se aplica sobre el cabello seco, se deja actuar durante 15 minutos y se aclara posteriormente sin necesidad de repetir la aplicación a los 7 días. Su uso está aprobado en España y algunos laboratorios comercializan este producto también como profilaxis antiparasitaria, pero no hay suficiente evidencia para adjudicarle esta propiedad.

TRATAMIENTOS DE USO OFF-LABEL

Permetrina al 5%

La permetrina al 5% está disponible, bajo prescripción médica, en crema como tratamiento de la sarna. Se ha empleado en situaciones de piojos resistentes a permetrina al 1%, pero no se ha demostrado eficacia al aplicar dosis más altas8.

Crotamitón

El crotamitón también es un producto sujeto a prescripción médica, como loción para tratar la sarna. Algunos estudios han demostrado eficacia si se deja actuar durante 24 horas, pero su seguridad no ha sido evaluada.

Ivermectina oral

Es un antihelmíntico del que recientemente se ha comprobado que una dosis oral única de 200 mg/kg y repetición a los 10 días es efectiva contra la pediculosis al igual que una dosis oral única de 400 mg/kg y repetición a los 7 días14. Sin embargo, la ivermectina puede cruzar la barrera hematoencefálica y bloquear la transmisión neuronal, no recomendándose su uso, por lo que no debe usarse en niños que pesan menos de 15 kg8.

TRATAMIENTOS ALTERNATIVOS

Productos oclusivos

Aceites esenciales

Se han utilizado como productos oclusivos sustancias naturales tales como aceite de oliva o aceites esenciales (aceite de melaleuca, aceite de coco, etc.). Su efectividad no se ha establecido en ensayos controlados y en algunos se han mostrado menos eficaces que la permetrina al 1%19. Además, pueden generar sensibilización por contacto, lo que limita su uso.

Dimeticona al 4%

La dimeticona es un compuesto de silicona que actúa mecánicamente, ocluyendo los poros respiratorios del piojo19. No son medicamentos por lo que no necesitan receta médica para su adquisición. Se aplica sobre cabello seco, se deja actuar 8-10 horas (aunque hay presentaciones que solo requieren una hora de contacto), posteriormente se aclara y se repite el proceso a los 7 días. Se ha demostrado que la aplicación de una solución de dimeticona al 4% tiene una eficacia elevada, con resultados superiores al malatión y la permetrina. No se absorbe por vía cutánea, pero es inflamable, por lo que no se pueden utilizar secadores de pelo o planchas durante el tratamiento3. Sin embargo, aunque se ha demostrado seguridad en su uso, aún no están adoptada como tratamiento de primera línea, pero es probable que a largo plazo desplace a los pediculicidas químicos por su bajo índice de resistencia1.

Desecación

Otra alternativa, aunque menos efectiva, puede ser la aplicación de aire caliente con un dispositivo especial sobre el cuero cabelludo durante 30 minutos, con intención de desecar los piojos y liendres, pero no se han realizado estudios utilizando este tipo de tratamiento1,8.

Nuevas terapias: abametapir

Es un producto químico (5.5-dimetil-22-bipiridilo) en fase 3 de desarrollo clínico, que actúa inhibiendo las enzimas metaloproteinasas del piojo y las liendres, impidiendo su supervivencia. Actualmente hay dos ensayos clínicos aleatorizados, doble ciego, en los que un solo tratamiento con abametapir al 0,74% tiene un 81-88% de efectividad en la erradicación de los piojos adultos y de un 100% en la erradicación de huevos20. Aún está en fase de desarrollo y no se comercializa en España.

Otras medidas

Además del tratamiento específico dirigido a eliminar los piojos y liendres, deben proponerse otras medidas de higiene para evitar reinfestaciones. En primer lugar, cuando un paciente es diagnosticado de pediculosis capitis, se debe hacer screening a todos los miembros de la familia y tratar aquellos en los que se identifiquen piojos vivos o liendres8. En cuanto a los fómites, a pesar de que el riesgo de transmisión es bajo, se recomienda limpiar aquellos que han estado en contacto con la cabeza de la persona infectada en las últimas 24-48 horas (peine, diademas…); se recomienda lavar sábanas y ropa a 60 °C o, en caso de que el objeto no se pueda lavar, guardar en una bolsa de plástico sellada durante 48 horas14. En la Tabla 1 se pueden observar los principales tratamientos antipediculicidas, sus mecanismos de acción y efectos adversos.

Tabla 1. Tratamientos pediculicidas. Mostrar/ocultar

PREVENCIÓN

La prevención entre la población infantil es difícil, ya que los niños pequeños entran en contacto cercano frecuentemente. Una buena medida para su prevención es la vigilancia reglada por parte de los padres para detectar y tratar infestaciones tempranas y evitar la propagación a terceras personas. En cualquier caso, los niños afectos de pediculosis no deben dejar de asistir al colegio, ya que la transmisión en las aulas en sí es baja.

CONCLUSIONES

La pediculosis capitis es la infestación parasitaria más frecuente en la especie humana, y afecta en su mayoría a población pediátrica. Los tratamientos clásicos están basados en tratamientos tópicos con piretroides (permetrina, piretrinas con peróxido de benzoilo…) organofosforados (malatión), alcoholes, etc.; sin embargo, en los últimos años han aparecido resistencias de los parásitos a estas sustancias, observándose un aumento progresivo de estas. Actualmente, como terapias de primer nivel, se puede recurrir a los tratamientos tópicos clásicos; en caso de no erradicación o recurrencia precoz, podrían emplearse terapias alternativas recientes, basadas en un mecanismo oclusivo, como los aceites esenciales y la dimeticona, que probablemente tomen el relevo a los tratamientos clásicos, dado su bajo índice de resistencia.

El empleo de terapias off-label debe restringirse a situaciones de difícil tratamiento y siempre bajo supervisión médica, dado los efectos secundarios que pueden ocasionar en niños y su bajo perfil de seguridad. Los nuevos productos inhibidores de enzima en fase de ensayo aún no están comercializados en España, pero dibujan una nueva línea de tratamiento que puede ayudar a vencer estas resistencias.

BIBLIOGRAFÍA

- Dagrosa AT, Elston D. What’s eating you? Head lice (pediculus humanus capitis). Cutis. 2017;100:389-92.

- Gellatly KJ, Krim S, Palenchar DJ, Shepherd K, Yoon KS, Rhodes CJ, et al. Expansion of the knockdown resistance frequency map for human head lice (Phthiraptera: Pediculidae) in the United States using quantitative sequencing. J Med Entomol. 2016;53:653-9.

- Meister L, Ochsendorf F. Head lice, epidemiology, biology, diagnosis and treatment. Dtsch Arztebl Int. 2016;113:763-72.

- Dörge DD, Kuhn T, Klimpel S. Flammability testing of 22 conventional European pediculicides. Parasitol Res. 2017;116:1189-96

- Willems S, Lapeere H, Haedens N, Pasteels I, Naeyaert JM, De Maeseneer J. The importance of socio-economic status and individual characteristics on the prevalence of head lice in school - children. Eur J Dermatol 2005;15:387-92.

- Feldmeier H, Jahnke C. Kopflausbefall (Pediculosis capitis): ein Ratgeber für Kinderärzte und Betroffene. Sociedad Alemana de Pediatría y Medicina del Adolescente; 2015.

- Birkemoe T, Lindstedt HH, Ottesen P, Soleng A, Naess O, Rukke BA. Head lice predictors and infestation dynamics among primary school children in Norway. Fam Pract. 2016;33:23-9.

- Devore CD, Schutze GE; Council on School Health and Committee on Infectious Diseases, American Academy of Pediatrics. Head lice. Pediatrics. 2015;135:1355-65.

- Alter SJ, McDonald MB, Schloemer J, Simon R, Trevino J. Common child and adolescent cutaneous infestations and fungal infections. current problems in pediatric and adolescent. Health care. 2018;48:3-25.

- Soonwera M. Efficacy of herbal shampoo base on native plant agains head lice (Pediculus humanus capitis De Geer, Pediculidae: Phthiraptera) in vitro and in vivo in Thailand. Parasiol Res. 2014;113:3241-50.

- Jahnke C, Bauer E, Hengge UR, Feldmeier H. Accuracy of diagnosis of pediculosis capitis: visual inspection vs wet combing. Arch Dermatol. 2009; 45:309-13.

- Soler B, Castellares C, Viver S, Díaz L, Gómez R, Ruíz E. Ensayo clínico aleatorizado para evaluar la eficacia y seguridad en la erradicación del Pediculus humanus capitis de un nuevo pediculicida elaborado con aceite de oliva saponificado. SEMERGEN. 2017;43:91-9.

- Koch E, Clark JM, Cohen B, Meinking TL, Rvan WG, Stevenson A, Yetman R, et al. Management of head louse infestations in the United States - a literature review. Pediatr Dermatol. 2016;33:466-72.

- Drugs for headlice. Med Lett Drugs Ther. 2016;58:150-3.

- Benzyl alcohol lotion for head lice. Med Lett Drugs Ther. 2009;51:51-8.

- Stough D, Shellabarger S, Quiring J, Gabrielsen AA Jr. Efficacy and safety of spinosad and permethrin creme rinses for pediculosis capitis (head lice). Pediatrics. 2009;124:e389-95.

- Pariser DM, Meinking TL, Bell M, Ryan WG. Topical 0.5% ivermectin lotion for treatment of head lice. N Engl J Med. 2012;367:1687-93.

- Burgess If, Silverston P. Head lice. BMJ Clin Evid. 2015;2015. pii: 1703.

- Ihde ES, Boscamp JR, Meng Loh J, Rosen L. Safety and efficacy of a 100% dimethicone pediculocide in school-age children. BMC Pediatr. 2015;15:70.

- Bowles VM, Yoon KS, Barker SC, Tran C, Rhodes C, Clark MJ. Ovicidal efficacy of abametapir against eggs of human head and body lice (Anoplura: Pediculidae). J Med Entomol. 2017;54:167-72.