Víctimas olvidadas de la violencia de género

2 MIR-Pediatría. Hospital Universitario Donostia. Gipuzkoa. (España).

3 Pediatra. CS Pasaia San Pedro. Pasaia. Gipuzkoa (España).

4 Pediatra. CS Pasaia San Pedro. Pasaia. Gipuzkoa. (España).

5 Pediatra. CS Salvador Caballero. Granada (España).

PUNTOS CLAVE

- Ocultos tras el problema global del maltrato a la mujer, están los hijos a los que en ocasiones no se presta atención.

- La muerte de menores por la agresión de sus padres es la punta del iceberg de un sufrimiento generalizado en los niños que viven en un entorno de violencia de género.

- Los menores que viven en un entorno en el que existe violencia de género se consideran víctimas directas de dicha violencia, reconociéndose esta fuente de violencia como una forma de maltrato infantil, aunque no exista maltrato añadido sobre el menor.

- La forma en la que los padres se relaciona con las madres (controladores, dominadores) hace que la dinámica familiar se altere y dañe la relación padres e hijos, lo que se considera maltrato.

- Un hombre que maltrata a su pareja no puede ser un buen padre. Hay que proteger a los niños de esa violencia y evitar que tengan visitas con los padres maltratadores.

INTRODUCCIÓN. SITUACIÓN GENERAL DE LA PROBLEMÁTICA

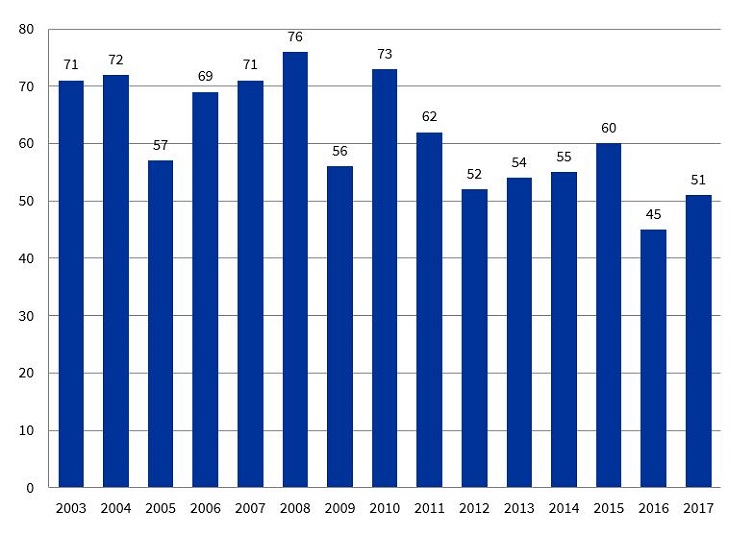

La violencia de género se ha convertido en los últimos años en un asunto de máximo interés institucional y social, debido principalmente a su elevada prevalencia y a la gravedad de sus consecuencias. Según datos oficiales recogidos por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género1 en el año 2017, 166 260 mujeres denunciaron haber sido víctimas de violencia por parte de sus parejas, se realizaron 77 796 llamadas al número de atención 016 y se concedieron 38 488 órdenes de protección. A pesar de ello, 51 mujeres fueron asesinadas a manos de su pareja. Así, y a pesar de un ligero descenso en la mortalidad en los últimos años, desde el año 2003, 924 mujeres han sido asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, tal y como se pueden observar en la Figura 1.

Figura 1. Estadística de mujeres víctimas mortales por violencia de género1. Mostrar/ocultar

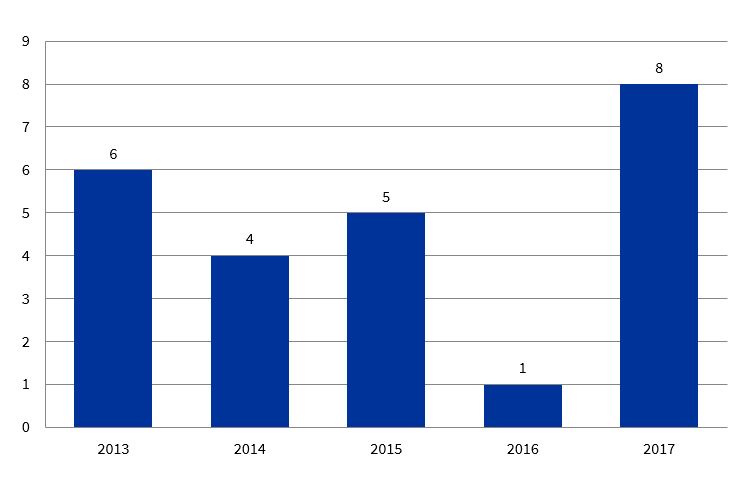

Lamentablemente, no solo las mujeres, también sus hijos, son víctimas mortales de la violencia de género. En los últimos 5 años, a fecha de diciembre de 2017, 24 menores han fallecido a manos de sus padres biológicos o parejas de sus madres como consecuencia de la violencia de género2 ( Figura 2).

Figura 2. Estadística de niños víctimas mortales por violencia de género2 . Mostrar/ocultar

Por otro lado, no se deben olvidar los niños y niñas que quedan huérfanos y en situación de desamparo al perder a su madre. Según datos oficiales, desde el año 2013 hasta 2018 (dato actualizado a 30 de abril de 2018), un total de 194 menores de edad se habrían quedado huérfanos a causa de la violencia de género3, no recibiendo, en muchos casos, medidas de protección ni ayudas institucionales para ellos ni para las familias o las personas que les acogen.

Desde la aprobación de la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género4, se han creado multitud de recursos y ayudas institucionales para las mujeres víctimas, así como programas de intervención sobre las consecuencias psicológicas de dicha violencia. Sin embargo, los hijos de las mujeres que viven violencia de género son protagonistas olvidados, que apenas son reconocidos como víctimas y, por lo tanto, tampoco reciben recursos para su atención. No ha sido hasta el año 2015, con la aprobación de la Ley Orgánica 8/2015 de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia5, cuando se han reconocido como víctimas directas de la violencia de género. Además, la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, en su artículo 10, incluye a los hijos menores de las víctimas de violencia de género en las medidas asistenciales y protección previstas para ellas6.

CARACTERÍSTICAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

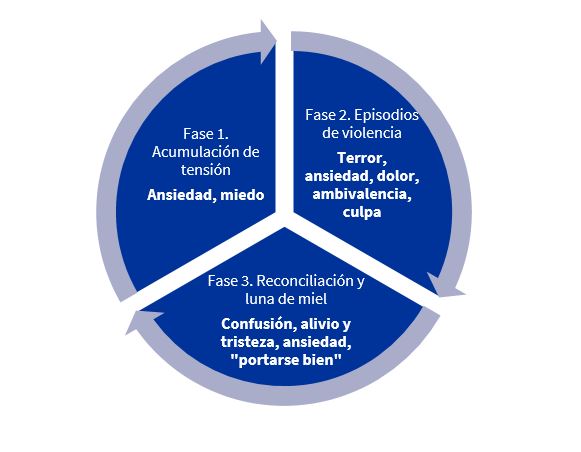

La violencia de género es una situación que se inicia mucho antes del maltrato físico, generalmente desde el inicio de la relación de la pareja y en la que se van alternando diferentes fases, lo que se conoce como el ciclo de la violencia7 (Figura 3). Este ciclo se inicia con un periodo de acumulación de tensión en las relaciones. El maltratador culpa a la víctima de la conflictividad ante situaciones cotidianas, dando a entender que su pareja puede evitar los problemas si acepta las exigencias del agresor. Tras esta fase, ocurre la descarga de las tensiones que se han acumulado en la fase anterior, produciéndose la agresión (segunda fase). Por último, la tercera fase es la del arrepentimiento, en la que el maltratador se compromete a tomar medidas para resolver la situación (acudir a terapia de pareja, someterse a tratamiento psicofarmacológico, etc.). Esta situación de violencia seguida de arrepentimiento inmediato mantiene a la mujer en la espiral del maltrato, bajo la esperanza de que exista un cambio en el maltratador, que no llega a producirse, y el ciclo se repite.

Figura 3. Ciclo de la violencia de género7. Mostrar/ocultar

Este ciclo puede romperse en el caso de que la mujer tras un episodio de violencia presente una denuncia, ya que la fase de reconciliación y luna de miel no se produce y se pasa directamente a la fase de acumulación de tensión con riesgo de nuevos episodios de violencia.

Visto desde la perspectiva de los hijos, el ciclo tiene también tres fases (Figura 4), pero la vivencia del niño en cada una de estas fases es diferente a la de las madres8:

Figura 4. Vivencia de los niños del ciclo de la violencia de género8. Mostrar/ocultar

- La fase de acumulación de tensión, los niños la viven con ansiedad y miedo.

- Cuando se producen los episodios de violencia, los niños lo viven con terror y ambivalencia: por un lado, quieren proteger a su madre y por otro tienen miedo de sufrir ellos los malos tratos si lo hacen. Y si no lo hacen, se les crea una sensación de abandono con respecto de su madre y sensación de culpa.

- La fase de reconciliación los niños la viven con alivio y confusión y tratan de “portarse bien” para que los episodios de maltrato no se repitan.

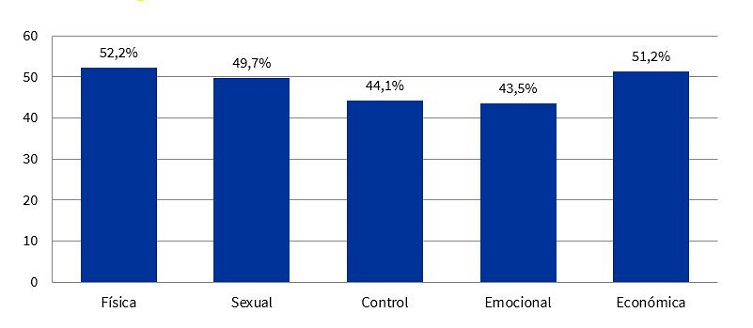

Por tanto, la violencia machista dentro del hogar afecta, inevitablemente, a los hijos e hijas que viven en él. Según datos de la “Macroencuesta de Violencia contra la Mujer”9 elaborada en 2015 por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en aproximadamente la mitad de los hogares en los que la mujer había sido víctima de violencia de género en los últimos 12 meses había menores conviviendo (no necesariamente hijos e hijas de la mujer entrevistada). La encuesta diferenciaba en cuanto al tipo de violencia sufrido por la mujer en cuatro tipos: violencia física, violencia sexual, violencia psicológica (que incluye la actividad de control por parte del maltratador y el aspecto emocional), y finalmente la violencia económica.

Para cada uno de estos cuatro tipos de violencia se analizó el porcentaje en el que esas madres convivían con niños en el domicilio y los porcentajes que se obtuvieron fueron: un 52,2% violencia física, un 51,2% económica, un 49,7% sexual, un 43,5% emocional y un 44,1% de control ( Figura 5).

Figura 5. Proporción de hogares en los que alguna mujer ha sido víctima de violencia de género y residen menores9. Mostrar/ocultar

Por otro lado, de esta misma macroencuesta se obtiene que del total de mujeres que había sufrido alguna vez violencia de género, un 63,6% afirmaba que los hijos habían presenciado o escuchado los incidentes siendo en la mayoría de los casos alguno de los hijos menor (58,8%).

En cuanto a las características de las familias en las que se produce violencia de género, un estudio realizado por la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género10 en el que se incluían 160 niños que estaban siendo atendidos en los servicios específicos de atención a menores expuestos a violencia de género en el ámbito familiar de las provincias de Mallorca, Guadalajara, La Rioja y Murcia, obtuvo los resultados recogidos en la Tabla 1.

Tabla 1. Víctimas invisibles de la violencia de género: datos sociodemográficos10. Mostrar/ocultar

CONSECUENCIAS EN LOS NIÑOS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO

El grave problema de la violencia de género y sus consecuencias en la mujer ha dejado la valoración de las repercusiones en los hijos en un segundo plano. Existen pocos estudios en los que se analice el impacto que este tipo de violencia tiene sobre las niñas y niños que viven en estos hogares y que son también víctimas directas de la violencia.

Tradicionalmente se ha creído que el maltrato a las mujeres no supone un riesgo para sus hijos. De hecho, la sociedad piensa que los niños no saben lo que pasa en casa, que no se dan cuenta, que si no han “visto” la violencia no tendrán consecuencias o que si son muy pequeños no habrá daño tampoco, pues tendrán mucho tiempo para “arreglar” u “olvidar” lo que han vivido11. Sin embargo, esto dista mucho de la realidad, ya que sabemos que los menores que han vivido violencia son conscientes de la situación, y, además, aunque no lo vean, perciben el maltrato, lo que genera daño, independientemente de su edad y, con secuelas que perduran en el tiempo.

Consecuencias indirectas de la exposición a la violencia

Los niños que viven en hogares con violencia de género pueden sufrir secuelas a medio-largo plazo, aun no habiendo sido testigos ni habiendo sufrido de forma directa la violencia. Esto es debido principalmente a dos razones12:

- Por un lado, a la incapacidad de las madres, en algunos casos, para atender las necesidades básicas de sus hijos, por el deterioro de la situación física y emocional en la que se encuentran, lo cual puede generar situaciones de negligencia y abandono.

- Por otro lado, por la incapacidad de los agresores para mantener una relación afectuosa con sus hijos, lo que puede generar problemas de apego y vinculación afectiva.

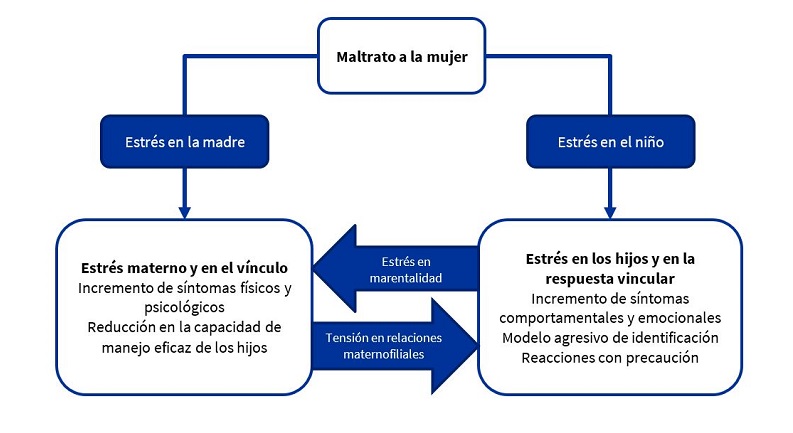

Para ilustrar esta situación, Pedreira Massa13 describió el circulo interactivo de la violencia familiar (Figura 6). Según este autor, la mujer víctima, como consecuencia del maltrato, padece una alta tasa de estrés, lo que, por un lado, altera el vínculo con su hijo y, por otro lado, puede generar síntomas psicológicos y físicos, como por ejemplo descompensaciones de procesos crónicos como diabetes o hipertensión arterial. Estas circunstancias llevan a una reducción manifiesta del manejo eficaz de la crianza los hijos. Por su parte, los hijos también pueden estar expuestos a altas tasas de estrés, incrementándose en ellos los síntomas emocionales (irritabilidad, trastornos afectivos) y comportamentales (descargas agresivas, oposicionismo y pasividad). El conjunto de toda esta situación provoca un incremento manifiesto del estrés en el vínculo maternofilial y un aumento de las tensiones entre la madre y el hijo.

Figura 6. Circulo interactivo de la violencia de género. Relación maternofilial13. Mostrar/ocultar

Consecuencias directas de la exposición a la violencia

Efectos físicos en los hijos de mujeres maltratadas

Los niños que viven en hogares en los que está presente la violencia pueden sufrir maltrato físico directo al igual, que sus madres, recibiendo bofetones, palizas, patadas, etc., así como maltrato psicológico, siendo objeto de insultos, amenazas, humillaciones, intimidación o manipulación emocional14. Además, corren riesgo físico cuando intervienen en las peleas de sus padres o se ven atrapados accidentalmente en el “fuego cruzado”.

Asimismo, se han detectado alteraciones físicas entre estos menores víctimas como consecuencia del maltrato, entre las que se incluyen15:

- Retraso en el crecimiento.

- Trastornos de la conducta alimentaria (anorexia, bulimia, inapetencia).

- Problemas en el sueño.

- Retraso en el desarrollo motor.

- Enfermedades y síntomas psicosomáticos (enuresis nocturna, dolor abdominal recurrente, alergias, hiperreactividad bronquial, exacerbación de problemas dermatológicos como atopia y eccemas, migraña, incremento de enfermedades infecciosas etc.).

Efectos psicológicos en los hijos de madres maltratadas

La exposición a violencia familiar constituye un riesgo para el bienestar psicológico de los menores, afectando tanto a la esfera cognitiva, emocional y conductual16,17.

- Efectos cognitivos: problemas de aprendizaje y atención. Fracaso escolar.

- Efectos emocionales: sintomatología ansiosa o depresiva, estrés y ansiedad anticipatoria ante la posibilidad de nuevas agresiones, sentimiento de inseguridad y baja autoestima, interiorizan la idea de que no valen nada y se sienten culpables de causar la violencia que sufren sus madres.

- Efectos conductuales: problemas de conducta (trastorno por déficit de atención, trastorno disocial, trastorno negativista desafiante), abuso de sustancias tóxicas. También dificultades en las relaciones personales y aislamiento.

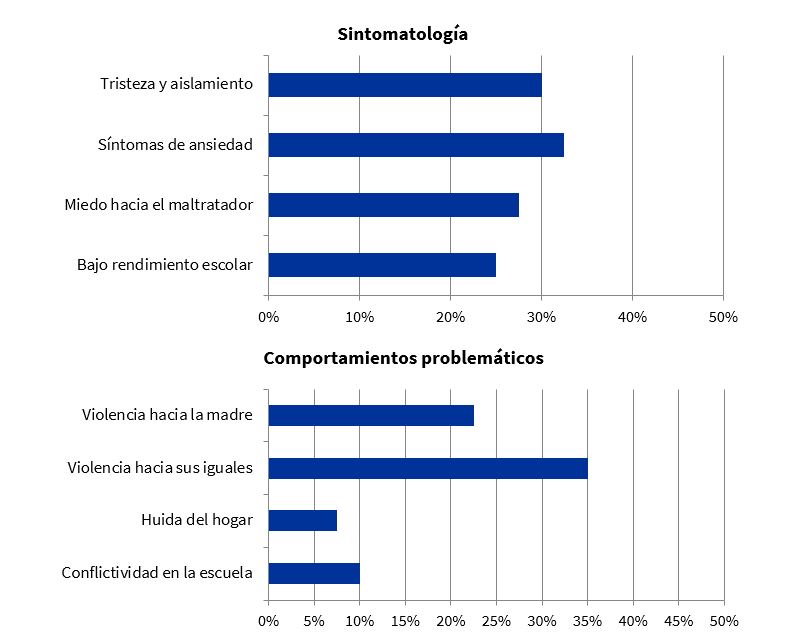

En un estudio llevado a cabo en nuestro país por Corbalán y Patró en 200318, se preguntó a las mujeres maltratadas sobre los principales síntomas y comportamientos problemáticos apreciados en sus hijos, obteniendo los resultados recogidos en la Figura 7.

Figura 7. Sintomatología y comportamientos problemáticos observados en los hijos18. Mostrar/ocultar

Un metaanálisis de 118 estudios sobre niños expuestos a violencia intrafamiliar concluía que el 63% de los niños testigos de violencia de género obtenían resultados inferiores en los test psicológicos y psicométricos realizados, en comparación con los niños que no habían estado expuestos a violencia interparental. Los problemas detectados incluían agresión, ansiedad, dificultades con sus pares y problemas académicos. Hay alguna evidencia de que los niños más pequeños, contrariamente a lo que se suponía, corren mayor riesgo, posiblemente por su limitada comprensión del conflicto y limitadas estrategias para abordarlo. En cuanto a los niños de todas las edades, se comprobaron niveles similares de problemas en aquellos que solo presenciaron la violencia doméstica, los que sufrieron solo daños físicos y los que habían sido testigos y a la vez experimentaron agresiones físicas19.

A pesar de ello, muchos de los casos pasan desapercibidos, pues la madre mantiene el rol de cuidadora a pesar de la violencia, por lo que se conserva la estructura familiar y las consecuencias en los hijos pueden no ser evidentes en un primer momento.

Trastorno de estrés postraumático

Los menores que han sido testigos de situaciones de violencia familiar pueden desarrollar síntomas y comportamientos propios del trastorno de estrés postraumático (TEPT). Varios estudios han demostrado la correlación positiva entre la frecuencia del maltrato sufrido por niños expuestos a violencia de género y la sintomatología de este trastorno. Concretamente, en un estudio reciente20 se observó que el tipo de maltrato en el que se producían más síntomas de estrés postraumático era en el maltrato físico al menor y en la exposición a maltrato físico a su madre, seguidos del maltrato psicológico tanto al menor como a la madre. La prevalencia obtenida de TEPT en niños expuestos a violencia de género era del 20%, similar a otros estudios.

Los tres pilares básicos para el diagnóstico del TEPT son la reexperimentación, la evitación y el aumento de activación. En el caso de los niños, la reexperimentación se puede poner de manifiesto en juegos repetitivos donde aparecen temas relacionados con el trauma y mediante la reescenificación del acontecimiento traumático en forma de pesadillas, etc. La evitación puede ser más difícil de apreciar. Se observa una pérdida de interés por las actividades, embotamiento, etc. En cuanto al aumento de la activación, puede manifestarse en forma de síntomas físicos como dolores de estómago, cefalea y otros síntomas.

Transmisión intergeneracional de la violencia

La transmisión intergeneracional de la violencia de género ha sido objeto de múltiples estudios. Se cree que la exposición a situaciones de maltrato en el hogar supone un modelo de aprendizaje de conductas violentas que puede llevar a que estos menores ejerzan la violencia contra sus parejas en la edad adulta21.

La familia es el primer agente socializador del niño y el más determinante a la hora de la instauración de modelos apropiados de funcionamiento social. La exposición a situaciones de maltrato, en las que están presentes estereotipos de género, como que el hombre es superior a la mujer o donde existe dominación, lleva a que los menores aprendan ciertos sistemas de valores, tales como que la mujer debe encargarse de la crianza de los hijos y del hogar, que debe ser comprensiva y paciente, que el hombre es más inteligente y está más capacitado que la mujer, y por tanto debe tomar las decisiones. Por otro lado, los estilos parentales excesivamente punitivos o coercitivos pueden servir de modelo para la resolución de conflictos, llevando a utilizar la violencia como medio para la resolución de conflictos en la edad adulta, lo que afecta al resto de relaciones interpersonales.

Sin embargo, existen mecanismos que rompen el ciclo de violencia y disminuyen la proporción de familias que reproducen las conductas agresivas en la siguiente generación. Determinados factores de apoyo psicosocial hacen que el niño que ha sufrido una violencia intrafamiliar activa o pasiva puedan desarrollar una personalidad resiliente, es decir, adaptada a una forma de vida normal y sin repetir los patrones observados en su infancia22.

Por todo ello, la exposición a la violencia de género puede considerarse una forma de maltrato infantil, pues gran parte de los problemas que se generan en el desarrollo de estos niños, niñas y adolescentes tiene su origen bien en las situaciones de tensión, negligencia o abandono a las que se ven sometidos, bien porque son además víctimas directas de maltrato físico o emocional14. Es más, los problemas detectados en niños víctimas de violencia de género son muy similares a los que se han detectado en aquellos víctimas directas de maltrato infantil23,24 (Tabla 2).

Tabla 2. Consecuencias del maltrato infantil25. Mostrar/ocultar

CÓMO DETECTAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO

En el momento actual, no existen evidencias suficientes para justificar la realización de un cribado universal sobre la exposición a la violencia doméstica en los niños que acuden a los controles de salud26. Sin embargo, existen varios signos y síntomas comunes en los niños expuestos a violencia de género que tanto los pediatras como el personal de enfermería de Atención Primaria deben identificar, ya que estos niños están en riesgo y se pueden beneficiar de una intervención temprana27.

Dependiendo de la edad del niño, los signos y síntomas que nos deben poner sobre aviso de la presencia de violencia intrafamiliar son los que se recogen en la Tabla 325.

Tabla 3. Síntomas en los hijos que sufren violencia de género, según la edad25. Mostrar/ocultar

Para la detección de situaciones de violencia de género no solo hay que prestar atención a los indicadores en el niño, también la actitud de los progenitores en la consulta nos puede dar pistas sobre la presencia de violencia en el hogar. En el caso de las madres, la complacencia es uno de los datos a los que más hay que prestar atención (dan constantemente las gracias, piden perdón, dicen que no quiere molestar, no contradicen al profesional, dicen que sí a todo…). Otros posibles indicadores en la mujer pueden ser el aspecto descuidado, la utilización de tonos muy bajos o las actitudes depresivas o de ansiedad. En el caso del agresor, las actitudes chulescas y desafiantes con los profesionales, la intención de dirigir la entrevista, el sarcasmo, etc., que pueden provocar malestar y tensión en el profesional, llegando a ser difícil controlar la situación28.

Es crucial en el caso de que los profesionales de la salud quieran indagar sobre la presencia de maltrato que no lo hagan con la pareja o con otros adultos presentes en la consulta, puesto que esto puede poner en peligro a la mujer y a sus hijos23.

MANEJO ANTE MENORES EXPUESTOS A VIOLENCIA DE GÉNERO

Si el pediatra o el resto de los profesionales de la salud sospechan de la existencia de maltrato en el hogar o si la madre admite ser víctima de violencia de género, deben ponerlo en conocimiento de los servicios sociales, que son los encargados de la protección de la infancia y la adolescencia. Dichas competencias están transferidas a las comunidades autónomas. Así, por ejemplo, según la Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia aprobada por el Gobierno Vasco29 dice: “En situaciones de riesgo, los servicios sociales de base deberán proceder a la recepción del caso y a su investigación, valoración y orientación, debiendo, si lo estiman necesario, intervenir desde el ámbito comunitario. En los casos en los que los servicios sociales de base estimen necesaria la intervención desde el ámbito comunitario, deberán elaborar un plan individualizado de atención en el que se harán constar las intervenciones diseñadas para responder a las necesidades detectadas”.

No obstante, en el caso de no tener la confirmación por parte de la madre de la existencia de malos tratos, o ante la petición de esta de no revelar nada, debemos actuar de forma interdisciplinar con cautela, evitando exponer a un riesgo mayor a la mujer y a sus hijos.

Régimen de visitas

Las asociaciones de mujeres víctimas de violencia de género llevan años pidiendo la suspensión de la custodia y el régimen de visitas a los padres que hayan sido condenados por violencia machista.

Ya la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, en su artículo 65, sobre las medidas de suspensión de la patria potestad o la custodia de menores30, recogía que “El juez podrá suspender para el inculpado por violencia de género el ejercicio de la patria potestad, guarda y custodia, acogimiento, tutela, curatela o guarda de hecho, respecto de los menores que dependan de él […]. Asimismo, adoptará las medidas necesarias para garantizar la seguridad, integridad y recuperación de los menores y de la mujer, y realizará un seguimiento periódico de su evolución”.

No obstante, en la mayoría de las ocasiones esto no se cumple, hasta tal punto de que, según datos del Consejo General del Poder Judicial31, durante el tercer trimestre de 2017 el régimen de visitas solo se suspendió en un 2,3% de las órdenes de protección concedidas y la patria potestad en un 0,3%. La obligación de los menores de mantener las visitas con el padre dificulta que el niño supere la dinámica de maltrato y además lo expone a posibles nuevos riesgos: maltrato infantil directo, exposición a violencia con nuevas parejas, negligencia y abandono, bajo compromiso afectivo y otras situaciones que agravan el daño a los menores28.

Con el objetivo de modificar esta situación, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género que se ha puesto en marcha en 2018, recoge en una de sus medidas prioritarias el “carácter imperativo” de la suspensión del régimen de visitas “en todos los casos en los que el menor hubiera presenciado, sufrido o convivido con manifestaciones de violencia”32.

Intervención psicológica en menores víctimas

Es otra de las quejas constantes de los servicios sociales, la imposibilidad de intervención en los niños víctimas de violencia familiar en el caso de que el padre maltratador se negara a aceptarlo. Ese problema se ha solventado recientemente por medio del Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la Violencia de Género32. Ese real decreto incluye una modificación en el artículo 156 del Código Civil para desvincular la intervención psicológica con menores expuestos a violencia de género del ejercicio de la patria potestad, cuando cualquiera de los progenitores esté incurso en un proceso penal iniciado por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro progenitor o de los hijos e hijas de ambos.

Como conclusión, queda claro que la intervención con estos menores debe ser prioritaria, no solo para su recuperación, sino también con una función preventiva. Asimismo, se debe intervenir también en las mujeres, ya que estas pueden ver afectado su papel como madre y la crianza de los hijos en general, por lo que es necesario la promoción, apoyo y rehabilitación de sus competencias marentales si se hubieran resentido. Por tanto, los objetivos consisten en la recuperación de los menores hijos de mujeres víctimas, la rehabilitación del rol materno de la mujer víctima y la ruptura de la transmisión intergeneracional de la violencia33.

CONCLUSIONES

En la violencia de género no hay una sola víctima. Los niños sufren consecuencias bien porque se han desarrollado en un entorno conflictivo, bien porque han observado situaciones de violencia física o psicológica, o la han sufrido también ellos mismos, bien porque no han encontrado en sus progenitores el afecto y seguridad necesarios para su desarrollo.

Es necesario sensibilizar a todos los profesionales en contacto con la infancia de las consecuencias en los hijos de la violencia de género y deben ser estos profesionales los que pongan en marcha los mecanismos para notificar esta situación para evitar el maltrato y la desprotección infantil.

BIBLIOGRAFÍA

- Portal Estadístico. En: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: http://estadisticasviolenciagenero.msssi.gob.es/

- Estadística de víctimas mortales por violencia de género. En: Delegación del Gobierno para la Violencia de Género [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/home.htm

- II Informe anual del Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto. Huérfan@s de la Violencia de Género: hacia la reparación del daño. En: Fundación Mujeres [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.fundacionmujeres.es/becassoledadcazorla/wp-content/uploads/II-Informe-Anual-completo.pdf

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. BOE n.º 313, de 29 de diciembre de 2004.

- Ley Orgánica 8/2015, de 22 de julio, de Modificación del Sistema de Protección a la Infancia y a la Adolescencia. BOE n.º 175, de 23 de julio de 2015. p. 61 871-61 889.

- Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la Víctima del Delito. BOE n.º 101, de 28 de abril de 2015.

- Zubizarreta Anguera I. Consecuencias psicológicas del maltrato doméstico en las mujeres y en sus hijos e hijas. Programa de asistencia psicológica para la violencia familiar y sexual. En: Instituto Vasco de la Mujer [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/es_def/adjuntos/2004.03.17.irene.zubirreta.pdf

- Lizana Zamudio R. Niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja. Ciclo de sesiones formativas “Vivir con violencia: las mujeres, las madres, hijas e hijos”. Ayuntamientos de Pasaia y Lezo y Sortzen, Consultoría S.L. Gipuzkoa, 14 de abril de 2018.

- Macroencuesta de Violencia contra la Mujer. En: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.violenciagenero.msssi.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf

- Las víctimas invisibles de la Violencia de Género. Delegación del Gobierno para la Violencia de Género. En: Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/investigaciones/2015/pdf/Las_victimas_invisibles_de_la_violencia_de_genero.pdf

- Lizana Zamudio R. Niños y niñas que sufren violencia de género en la pareja. Col·legi de Psicòlegs de Catalunya; 2010.

- Ordoñez Fernández MP, González Sánchez P. Las víctimas invisibles de la violencia de género. Rev Clin Med Fam. 2012;5:30-6.

- Pedreira Massa JL. La infancia en la familia con violencia: factores de riesgo y contenidos psico (pato)lógicos. Psiquiatria.com. 2003;7(4).

- Sepúlveda García de la Torre A. La violencia de género como causa de maltrato infantil. Cuad Med Forense. 2006;12:149-64.

- Aguilar Redorta D. La infancia víctima de violencia de género. III Congreso del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género “La valoración del riesgo de las víctimas”. Madrid, 21-23 de octubre de 2009.

- Maltrato infantil en familia en España. Informe del Centro Reina Sofía. En: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.observatoriodelainfancia.mscbs.gob.es/productos/pdf/malt2011v4_total_100_acces.pdf

- Jaffe PG, Wolfe DA, Wilson SK. Children of batttered women. Newbury Park, California: Sage Publications; 1990.

- Corbalán J, Patró R. Consecuencias psicológicas de la violencia familiar: mujeres maltratadas e hijos de hogares violentos. II Jornadas sobre Mujer y Salud: Interacción de los contextos familiar y laboral. Murcia, mayo de 2003.

- Kitzmann KM, Gaylord NK, Holt AR, Kenny ED. Child witnesses to domestic violence: a meta-analytic review. J Consult Clin Psychol. 2003;71:339-52.

- Castro M, Alcántara-López M, Martínez A, Fernández V, Sánchez-Meca J, López-Soler C. Mother’s IPV, child maltreatment type and the presence of PTSD in children and adolescents. Int J Environ Res Public Health. 2017;14:1077.

- Patró Henández R, Limiñana Gras RM. Víctimas de violencia familiar: consecuencias psicológicas en hijos de mujeres maltratadas. Anales de Psicología. 2005;21:11-7.

- Amar Amar JJ, Kotliarenko MA, Abello Llanos R. Factores psicosociales asociados con la resiliencia en niños colombianos víctimas de violencia intrafamiliar. Investigación & Desarrollo. 2003;11:162-97.

- Kitzmann KM. Domestic violence and its impact on the social and emotional development of young children. En: Encyclopedia on Early Childhood Development [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.child-encyclopedia.com/sites/default/files/textes-experts/en/779/domestic-violence-and-its-impact-on-the-social-and-emotional-development-of-young-children.pdf

- Pérez Candás JI, Ordoñez Alonso MA, Amador Tejón V. Maltrato (1): prefacio y aspectos epidemiológicos. Form Act Pediatr Aten Prim. 2017;10:82-91.

- Soriano Faura FJ, Grupo PrevInfad/PAPPS Infancia y Adolescencia. Promoción del buen trato y prevención del maltrato en la infancia en el ámbito de la Atención Primaria. Rev Pediatr Aten Primaria. 2009;11:121-44.

- Wathen CN, MacMillan HL. Children’s exposure to intimate partner violence: Impacts and interventions. Paediatr Child Health 2013; 18(8): 419-422.

- Franchek-Roa KM. Intimate partner violence: childhood exposure. En: UpToDate [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.uptodate.com/contents/intimate-partner-violence-childhood-exposure

- Lizana Zamudio R. A mí también me duele. Niños y niñas víctimas de la violencia de género en la pareja. Barcelona: Gedisa; 2012.

- Ley 3/2005, de 18 de febrero, de Atención y Protección a la Infancia y la Adolescencia. En: Boletín Oficial del País Vasco [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2005/03/0501476a.shtml?BOPV_HIDE_CALENDAR

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. En: Boletín Oficial del Estado [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2004-21760

- La violencia sobre la mujer en la estadística judicial: tercer trimestre de 2017. En: Consejo General del Poder Judicial [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.poderjudicial.es/cgpj/es/Temas/Violencia-domestica-y-de-genero/Actividad-del-Observatorio/Datos-estadisticos/La-violencia-sobre-la-mujer-en-la-estadistica-judicial--Tercer-trimestre-de-2017

- Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de Estado contra la violencia de género. En: Boletín Oficial del Estado [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-11135

- Rosser Limiñana AM, Villegas Castrillo E, Suriá Martínez R. Intervención con menores expuestos a violencia de género. Guía para profesionales. Alicante: Limencop; 2013.

LECTURAS RECOMENDADAS

- Lizana R. A mí también me duele. Barcelona: Gedisa; 2015.

- Manual de atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. En: Save the Children [en línea] [consultado el 19 de marzo de 2019]. Disponible en: www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_atencion_violencia_de_genero.pdf