¿Qué podríamos hacer para detectar mejor el consumo de alcohol en niños y adolescentes?

2 MIR-Pediatría. Hospital Universitario Donostia. San Sebastián. Guipúzcoa. (España).

3 Pediatra. CS Pasaia San Pedro. Pasaia. Gipuzkoa (España).

4 Pediatra. CS Pasaia San Pedro. Pasajes. Guipúzcoa. (España).

PUNTOS CLAVE

- Un 76,9% de los estudiantes entre 14 y 18 años reconoce haber consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión en su vida. Por término medio, los chicos y chicas empiezan a beber aproximadamente a los 14 años.

- El Programa de Salud Infantil recomienda iniciar a partir de los 11 años la prevención del consumo de alcohol.

- Cualquier consumo en menores se debe considerar consumo de riesgo.

- La Guía del National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism (NIAAA, Instituto Nacional de Abuso de Alcohol y de Alcoholismo de EE. UU.) constituye una forma simple, rápida y basada en la evidencia científica para indagar el consumo de alcohol en niños y jóvenes.

- El interrogatorio se iniciará indagando en el entorno del niño, en el consumo de alcohol en los amigos.

- En segundo lugar, la pregunta más adecuada se refiere a la cantidad de días de consumo en el último año, para detectar los consumos ocasionales.

- Es importante tener en cuenta y dar a conocer al niño la confidencialidad de la asistencia.

RESUMEN

En ocasiones nos encontramos con dificultades a la hora de valorar el consumo de alcohol en los niños y adolescentes cuando acuden a nuestras consultas. Los métodos habituales de valoración del consumo de alcohol (AUDIT), de la adicción al alcohol (CAGE) o de consecuencias del consumo de alcohol en los resultados analíticos son tardías y no son muy útiles en la valoración de los niños y adolescentes.

La Guía NIAAA está adaptada más a nuestra forma de actuar en las consultas, recomienda iniciar el interrogatorio por el consumo de alcohol en los amigos, con lo que se quita culpabilidad al niño y puede ser un abordaje más adecuado.

INTRODUCCIÓN

El alcohol es una sustancia cuyo consumo está muy presente y arraigado en nuestra sociedad. Como un primer paso deberíamos tratar de concienciar a los padres para que sean conscientes de su papel como modelo de sus hijos y lo conveniente de que el alcohol esté presente lo menos posible en nuestras relaciones sociales.

Como actitud diagnóstica en las consultas de Atención Primaria el Programa de Salud Infantil (PSI)1 recomienda iniciar la prevención del consumo de alcohol a todo niño a partir de los 11 años. Se debería realizar en las revisiones de salud y en cualquier momento ante sospecha de consumo. Dado que a los 10 años hay un control del PSI, ese podría ser un buen momento para hacer las primeras indagaciones sobre el consumo de alcohol en los niños.

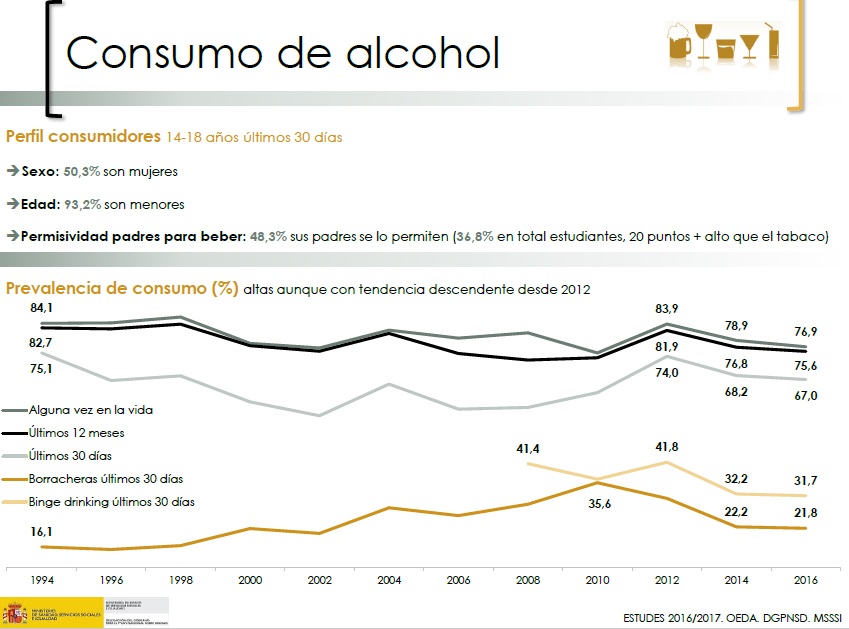

El problema de la precocidad del consumo de alcohol en nuestros niños y adolescentes se ha puesto de manifiesto en diferentes estudios. Según la última publicación del Ministerio de Sanidad sobre la situación de consumo en España (ESTUDES, 2016)2, un 76,9% de los estudiantes entre 14 y 18 años reconoce haber consumido bebidas alcohólicas en alguna ocasión en su vida. Por término medio, los chicos y chicas empiezan a beber aproximadamente a los 14 años. El análisis de la evolución de los últimos años muestra que el consumo de alcohol se ha mantenido, con una tendencia a la disminución de la prevalencia con respecto al pico de 2012. No obstante, siguen siendo preocupantes los datos referidos al consumo intensivo de alcohol, principalmente en forma de consumo de atracón el fin de semana (binge drinking), con las conductas de riesgo que conlleva (Figura 1).

Figura 1. Datos de consumo de alcohol. Estudio ESTUDES. Mostrar/ocultar

Estudios que han analizado el consumo de alcohol a edades más precoces, como el realizado en Galicia3, de niños entre 11 y 16 años, observan que la edad media de contacto con el alcohol fue de 10,7 años (DT: 2,28) para la cerveza, 9,7 (DT: 2,57) para el vino y 11,2 (DT: 2,40) para las copas. Los resultados obtenidos en este estudio resultan de interés a nivel preventivo, pues nos indican que dicha problemática debe ser abordada antes de los 10 años.

También han aumentado los casos de intoxicación etílica en los servicios de urgencias. En un estudio comparativo entre los años 2001-2002, con respecto a los años 2008-2010, las intoxicaciones etílicas aumentaron significativamente (de 7,5 a 16%, p <0,001); el etanol fue el tóxico más frecuente del segundo periodo4.

En cuanto a la cantidad de alcohol que pueden ingerir los niños, desde todos los estamentos indican que cualquier consumo en menores se debe considerar consumo de riesgo. Como sabemos, el consumo de alcohol en la adolescencia se relaciona con daño neuronal, con un mayor riesgo de desarrollar en el futuro hábitos de consumo problemáticos, mayor vulnerabilidad de consumo de otras drogas y aumento de conductas de riesgo y accidentes, entre otras complicaciones. A pesar de todo ello, en la práctica clínica diaria, nos resulta difícil aplicar las medidas del PSI en nuestros pacientes.

Los factores de riesgo, el tipo de consumo, la expresividad sintomatológica del abuso y las diferentes cuestiones legales y de confidencialidad del menor, difieren sustancialmente de los de los adultos. En el País Vasco se ha realizado un programa sobre menores y alcohol5 que propone la utilización de la guía NIAAA6 para la valoración del consumo de alcohol en las consultas. Dicha guía está adaptada para la valoración del consumo en el adolescente, facilitándonos una intervención más eficaz.

A continuación, expondremos los datos clínicos que nos pueden hacer sospechar el consumo de alcohol, los métodos existentes para la evaluación de su consumo, finalizando con la guía NIAAA y su forma de utilización.

SIGNOS DE ALARMA DE SOSPECHA DE ABUSO DE ALCOHOL

Existen signos de alarma que podrían, en determinados momentos, ayudar al facultativo a sospechar el inicio del consumo del alcohol y drogas7:

- Aislamiento, cansancio, descuido personal.

- Hostilidad y falta de cooperación exageradas.

- No cumple la hora de llegada.

- Tiene nuevos amigos y no quiere hablar de ellos.

- No quiere decir a dónde va ni con quién.

- Bajan las notas escolares.

- Pierde interés por sus aficiones, deportes u otras actividades.

- Cambio de horarios rutinas de sueño y comidas.

- Empeoran las relaciones con otros miembros de la familia.

- Rehúsa hablar de la escuela, amigos y otros temas importantes.

- Problemas de concentración. Olvida cosas.

- Desaparece dinero en casa.

MÉTODOS DE VALORACIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL

Cantidad de alcohol consumida.

La forma estandarizada de analizar las cantidades consumidas se basa en las unidades de bebida estándar (UBE). Una UBE corresponde a 10 gramos de alcohol puro. Las correspondencias con las bebidas habitualmente consumidas por los niños y jóvenes se recogen en la Tabla 1.

Tabla 1. Unidades de bebida estándar según el tipo de bebida alcohólica. Mostrar/ocultar

El consumo de riesgo en adultos se define según la cantidad de UBEs consumidas por día, que difiere entre hombres y mujeres. En el caso del menor, cualquier consumo se considera de riesgo. Así, en adolescentes mayores y adultos el consumo de riesgo se establece en la Tabla 28.

Tabla 2. Límites de consumo por sexos. Mostrar/ocultar

Test o cuestionarios de utilización en Atención Primaria

Los test más extendidos y avalados para la valoración de la adicción/consumo de bebidas alcohólicas en adultos y adolescentes mayores son los cuestionarios CAGE y AUDIT.

AUDIT es la sigla de Alcohol Use Disorders Identification Test (Prueba de Identificación de Trastornos Relacionados con el Consumo de Alcohol), una prueba simple de 10 preguntas desarrollada por la Organización Mundial de la Salud, que sirve para determinar si el consumo de alcohol de una persona puede considerarse excesivo. Existe una versión reducida con solo 3 preguntas AUDIT-C (Tabla 3) que puede aplicarse en las consultas de Atención Primaria y que es el recomendado por el PSI, cuya efectividad en detectar el consumo de alcohol es similar a la del AUDIT completo9.

Tabla 3. Test de AUDIT. Mostrar/ocultar

El CAGE (Tabla 4) es un test que valora la adicción al alcohol, por lo que no nos servirá para la detección precoz del consumo, sino cuando ya se ha establecido una dependencia10.

Tabla 4. Test de CAGE. Mostrar/ocultar

Métodos analíticos

Existen marcadores biológicos de alcoholismo, que son tardíos y reflejan un consumo crónico. Los más estudiados son los siguientes11:

- Aumento del volumen corpuscular medio (hemograma): sensibilidad del 20-50% y especificidad del 55-90%.

- Transaminasas: cociente GOT/GPT >2: sensibilidad del 10-40% y especificidad menor del 50%.

- Gammaglutamiltranspeptidasa (GGT): sensibilidad del 35-90% y especificidad del 50-90%.

- Transferrina deficiente en carbohidratos (CDT): sensibilidad del 70-90% y especificidad del 70-100%. Si se estudia conjuntamente con la GGT, tiene un valor predictivo positivo del 100% en consumos superiores a 60 g/día.

Sin embargo, ni los cuestionarios ni los datos analíticos parecen ser los más adecuados para el contexto del adolescente. En esta franja de edad buscamos incidir en el inicio del consumo en la mayoría de los casos, mientras que las herramientas descritas anteriormente se centran en la detección de un consumo excesivo o dependiente. Es por eso que creemos que la Guía NIAAA puede ser más útil y es la que vamos a comentar a continuación.

GUÍA NIAAA

La Guía NIAAA constituye una herramienta de prevención, detección y manejo del consumo del alcohol de niños y jóvenes entre 9 a 18 años. Es simple, rápida y basada en la evidencia científica. Hace énfasis en la prevención y en la detección precoz, desde un abordaje basado en las características específicas de la población pediátrica.

¿En qué momentos la podemos utilizar?:

- Como parte de un control del programa de salud infantil.

- Como parte de una visita espontánea.

- En un servicio de urgencias.

- En niños que hace mucho tiempo que no hemos visto.

- En los que refieren que fuman cigarrillos (es más probable que también beban).

- Cuando observemos cualquiera de los signos de alarma previamente referidos.

En el grupo de niños de 9 a 11 años proponen iniciar el interrogatorio indagando en el entorno del niño, en el consumo de alcohol en los amigos. Detecta así a los niños con entornos proclives al consumo de alcohol, ya que esta circunstancia, por un lado, predice fuertemente el futuro consumo del paciente y, por el otro, abre una puerta para comenzar a hablar del tema.

En los que ya han comenzado a consumir algunas cantidades de alcohol, el factor de riesgo más importante es la frecuencia del consumo. Es por eso que, en los mayores de 14 años o en aquellos con entornos en los que se consume, se indagará sobre el número de días de consumo el último año. Aunque conocer el consumo del último mes puede ser más preciso, se prefiere preguntar sobre el último año para identificar a los jóvenes en los que el consumo de alcohol es esporádico, ya que este patrón de consumo es habitual a esta edad (Tabla 5).

Tabla 5. Tipos de preguntas. Mostrar/ocultar

Los niveles de riesgo en edad pediátrica propuestos por la Guía NIAAA difieren mucho de los del adulto. En el niño valoramos los días de consumo el último año y no la cantidad total en gramos de alcohol. Asimismo, tendremos en cuenta la edad del niño, como se refleja en la Tabla 6. Los menores de 11 años se encuentran en el máximo riesgo ante cualquier consumo. A partir de los 11 años dependerá del número de días en los que el paciente bebió el último año. En los niños mayores y adolescentes el riesgo aumenta en el caso de consumos tipo atracón (binge drinking).

Tabla 6. Niveles de riesgo según la NIAAA. Mostrar/ocultar

El manejo dependerá del cálculo del riesgo y de lo que ya se conoce del paciente, haciendo preguntas adicionales si el facultativo lo considera. En los pacientes de riesgo bajo, se proporcionará consejo breve para dejar de beber. En los de riesgo moderado, se realizará una entrevista motivacional con control evolutivo al mes. En los de máximo riesgo, se recomienda valorar la derivación a especialista. Debido a que el objetivo del trabajo es mejorar las habilidades diagnósticas, no explicaremos de forma pormenorizada los aspectos de intervención que vienen explicados con mayor amplitud en la Guía NIAAA.

CÓMO ABORDAR LA CONFIDENCIALIDAD

Es muy importante tener en cuenta que, para obtener una respuesta sincera por parte del menor, tenemos que ser francos tanto con los padres como con los niños. Los progenitores deben saber que tú, como profesional, te vas a quedar solo con el niño en la consulta para hacerle unas preguntas confidenciales y, a su vez, el niño debe saber que vas a respetar la confidencialidad de lo que te cuente, en la medida de lo posible. Esa confidencialidad no es absoluta. Si consideramos que el menor está en riesgo lo tenemos que poner en conocimiento de los padres, y esto lo debe saber el menor12 (Tabla 7).

Tabla 7. Cuándo puede ser apropiado romper la confidencialidad. Mostrar/ocultar

La relación de confidencialidad profesional/paciente está regulada por la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente13.

BIBLIOGRAFÍA

- Prevención y detección del consumo de alcohol y drogas en la adolescencia. del Programa de Salud Infantil de la Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria. En: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria [en línea] [consultado el 23/09/2019]. Disponible en: www.aepap.org/sites/default/files/alcohol_y_drogas.pdf

- ESTUDES 2016-2017. Encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad Delegación del Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas Madrid; 2018.

- Miguez MC, Becoña E. Consumo de tabaco y alcohol en la población escolar de Galicia. Rev Esp Drogodependencias. 2006;31:46-56.

- Azkunaga B, Mintegi S, Del Arco L, Bizkarra I, Grupo de Trabajo de Intoxicaciones de la Sociedad Española de Urgencias de Pediatría. Cambios epidemiológicos en las intoxicaciones atendidas en los servicios de urgencias pediátricos españoles entre 2001 y 2010: incremento de las intoxicaciones etílicas. Emergencias 2012;24:376-9.

- Programa Menores y Alcohol. En: Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco [en línea] [consultado el 23/09/2019]. Disponible en: www.euskadi.eus/contenidos/informacion/adicciones_menores_alcohol/es_def/adjuntos/ProgramaMenoresAlcohol.pdf

- Alcohol screening and brief intervention for youth. A practitioner’s guide. En: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism [en línea] [consultado el 23/09/2019]. Disponible en: https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Practitioner/YouthGuide/YouthGuide.pdf

- Indicios de uso de alcohol y drogas. Consejo anticipado a los eventos del desarrollo. En: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria [en línea] [consultado el 23/09/2019]. Disponible en: www.aepap.org/sites/default/files/eventos.pdf

- Alcohol. ¿Cuánto es mucho?. En: Estilos de vida saludable. Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social [en línea] [consultado el 15/05/2019]. Disponible en: www.estilosdevidasaludable.mscbs.gob.es/consumo/docs/Alcohol.pdf

- Liskola J, Haravouri H, Lindberg, Niemelä S, Karlsson L, Kiviruusu O, Marttunen M. AUDIT and AUDIT-C as screening instruments for alcohol problem use in adolescents. Drug Alcohol Depend. 2018;188:266-73.

- Saitz R. Screening for unhealthy use of alcohol and other drugs in primary care. En: UpToDate [en línea] [consultado el 23/09/2019]. Disponible en: www.uptodate.com/contents/screening-for-unhealthy-use-of-alcohol-and-other-drugs-in-primary-care

- Chinchilla Moreno A, de la Vega D, Gómez R, Regidor A, Correas J, Mora F. Adicción al alcohol. En: Chinchilla Moreno A (coord.). Psiquiatría práctica en Atención Primaria. Madrid: Nature Publising; 2012. p. 109-13.

- González Fernández A. Guía de prevención del consumo de alcohol en la Edad Pediátrica. Para profesional sanitario. En: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria [en línea] [consultado el 23/09/2019]. Disponible en: www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/guia_prevencion_alcohol_pediatria.pdf

- Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente. En: Boletín Oficial del Estado [en línea] [consultado el 23/09/2019]. Disponible en: www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2002-22188

LECTURAS RECOMENDADAS

- Alcohol screening and brief intervention for youth. A practitioner’s guide. En: National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism [en línea] [consultado el 23/09/2019]. Disponible en: https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/Practitioner/YouthGuide/YouthGuide.pdf

- González Fernández A. Guía de prevención del consumo de alcohol en la Edad Pediátrica. Para profesional sanitario. En: Asociación Española de Pediatría de Atención Primaria [en línea] [consultado el 23/09/2019]. Disponible en: www.aepap.org/sites/default/files/documento/archivos-adjuntos/guia_prevencion_alcohol_pediatria.pdf