La violencia de género en la pareja, ¿sabemos que es un tipo de maltrato infantil?

2 Pediatra. CS Pasaia San Pedro. Pasaia. Gipuzkoa. (España).

3 Pediatra. CS Pasaia San Pedro. Pasaia. Gipuzkoa (España).

4 Pediatra. CS Salvador Caballero. Granada (España).

PUNTOS CLAVE

- La violencia de género se asocia a violencia hacia los hijos que conviven en el domicilio.

- La exposición de los hijos a la violencia de género los convierte en víctimas directas de maltrato.

- Si la crianza se desarrolla en un contexto de desigualdad (con padres controladores, dominadores, y madres sumisas y controladas), los hijos aprenden los estereotipos de género que alteran la dinámica familiar, constituyendo este hecho en sí mismo una forma de maltrato.

- Un hombre que maltrata a su pareja no puede ser un buen padre.

INTRODUCCIÓN

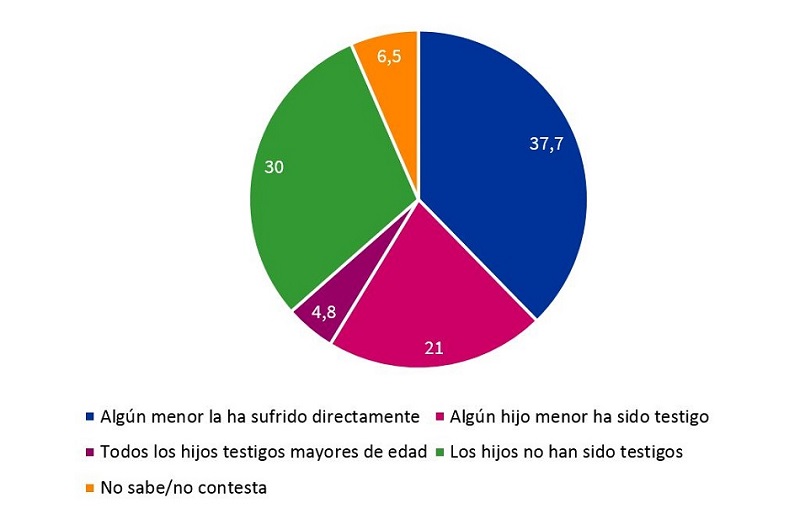

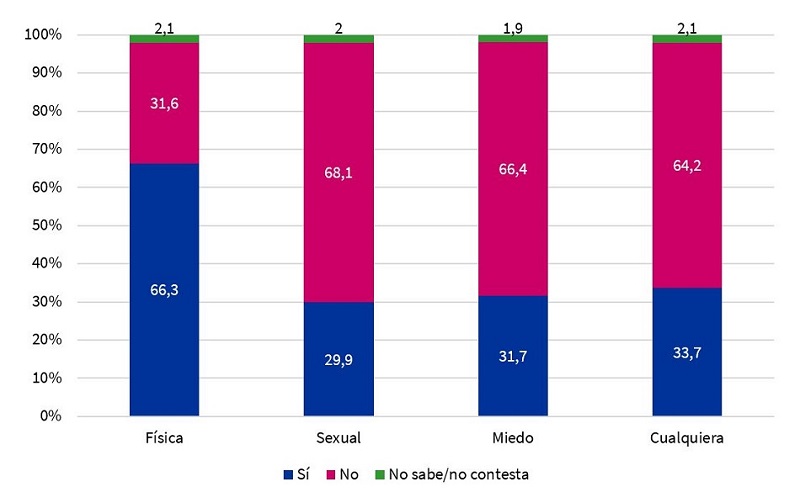

La violencia de género se asocia a violencia respecto a los hijos menores que conviven en el domicilio, por lo que se les considera víctimas directas de dicha violencia. Estudios epidemiológicos han constatado que el 40% de los niños que viven en esos hogares sufren además algún otro tipo de maltrato por parte del padre, y más de un 60% han sido testigos directa o indirectamente de la violencia hacia sus madres1, como podemos ver en las Figuras 1 y 2.

Figura 1. Hijos ante la violencia de género sufrida por la madre1. Mostrar/ocultar

Figura 2. Hijos e hijas menores víctimas de la violencia, entre los que han sido testigos de violencia de género, por tipo de violencia sufrida por la madre1. Mostrar/ocultar

Por tanto, podríamos pensar que hay un porcentaje de niños que no sufrirían ningún tipo de maltrato y no es así. El hecho de estar expuestos a violencia de género hace que esos niños sean víctimas de maltrato, por esa circunstancia.

Para reflexionar sobre estos aspectos vamos a analizar un caso clínico en el que inicialmente no existe maltrato sobre el menor, pero existe un riesgo importante.

CASO CLÍNICO

Se trata de un niño de 10 meses de edad que acude a un control rutinario dentro del Programa de Salud Infantil (PSI). En el control del PSI de los 2 meses llama la atención que el padre es el que toma la iniciativa y contesta las preguntas rutinarias. También es él quien se levanta para encargarse del niño durante la exploración, mientras que la madre se sienta en una de las sillas sin colaborar y quedándose al margen de la atención infantil. Al preguntar sobre la lactancia materna a la madre para hacerle algún comentario o dar consejo, es el padre quien responde recriminando a la madre lo mal que lo hace. A los 5 meses la madre había abandonado la lactancia y solo le daba leche de fórmula.

En una consulta posterior por otro motivo, el niño lleva un collar de ámbar, que usan también muchos niños bajo la creencia de que mitiga los dolores de la erupción dental. Se aconseja quitarlo por riesgo de asfixia y el padre nuevamente culpa a la madre, diciendo que había sido idea suya. La actitud de la madre se mantiene en un segundo plano en todo momento y la del padre es controladora y posesiva.

Desde el primer momento parece extraño este comportamiento de ambos y, por ello, en una consulta en la que la madre acude sola, se le pregunta por la situación familiar y reconoce que sí que hay malos tratos, y que desde siempre se había sentido dominada por su pareja. Que se habían separado, pero que hacía 2 años que estaban de nuevo juntos. Se le dijo que se podría poner el caso en conocimiento de los Servicios Sociales para que recibiera ayuda para su situación, pero contesta que no por dos motivos: por un lado, no quiere que el padre se entere de que nos ha contado su problema y, por otro, porque ya han comenzado una terapia de pareja con un equipo de Psicología.

Revisando la historia clínica aparecen otros datos llamativos. Durante el ingreso del niño en Neonatología por ictericia, existía una anotación de la enfermera en la que hablaba del mal comportamiento del padre: “el padre nos pide un termómetro bastante enfadado…”. Y otro dato que llama la atención es que en el evolutivo de enfermería del centro de salud aparece el padre como “cuidador principal”, cuando en esta primera etapa de la vida, en general, suele figurar la madre. En el mismo formulario se registra las personas que acuden con el niño a las consultas y en todas las ocasiones acudieron ambos progenitores.

En el momento actual han dejado de ir a la terapia de pareja y no tienen ningún apoyo psicológico ni de los Servicios Sociales. Cuando tengamos la oportunidad, se tratará de concertar citas con la madre sola, para que con mayor libertad nos indique la evolución de la situación. Hemos planificado una nueva cita con los Servicios Sociales para realizar seguimiento de la situación familiar y dar apoyo a la madre que redunde en la protección al niño.

¿Qué indicadores tenemos para sospechar la violencia de género?

En las consultas de Pediatría estamos en alerta para detectar indicadores de posibles malos tratos en los niños, pero nos es más difícil estar atentos a los indicadores de violencia de género.

En este caso, tenemos varios indicadores que nos han hecho indagar en la posible violencia de género que posteriormente se ha confirmado. Los dos fundamentales son la actitud controladora del padre y los episodios de violencia detectados por los profesionales sanitarios:

-

Padre controlador:

- La actitud en la consulta: él regaña a la madre, él se ocupa de la forma de la lactancia.

- La regaña por la utilización de collar de ámbar.

- En la recogida de datos en enfermería él aparece como responsable del niño.

- Actitud violenta: lo referido en el hospital: el padre “muy enfadado”.

Este tipo de factores de riesgo se han denominado factores de riesgo en la parentalidad, e incluyen los malos tratos a la pareja, la escasa calidez de la figura paterna, una figura materna poco acogedora y contenedora y una figura paterna escasamente contenedora y acogedora2.

¿Qué relación ha habido en esa pareja?

En una de las ocasiones que tuvimos la oportunidad de hablar a solas con la madre nos dijo que ya habían tenido un episodio de separación previa y que posteriormente, al reconciliarse y proseguir el plan de vida en común, habían decidido tener un hijo.

Nos encontramos ante una larga historia de violencia en la pareja, lo que suele ser habitual ya que, en general, los episodios de violencia o de control se dan desde el comienzo de la relación, y, por otro lado, con la creencia de que un hijo puede ser un nexo de unión que mitigue dicha violencia. Esta es una creencia de muchas mujeres; sin embargo, la situación no cambia después de tener ese hijo, salvo que antes era ella la única que sufría la violencia y ahora son ambos, ella y su hijo, las víctimas.

Nuevos indicadores de maltrato en la pareja, no disponibles en las primeras consultas

- Episodios de violencia repetidos: separación previa.

- El niño como solución: creencia de que con el embarazo y la llegada de un hijo las cosas van a cambiar y constatación de que no es así.

A este respecto, en una investigación realizada en el País Vasco sobre las circunstancias en las que ocurre el primer embarazo de mujeres maltratadas3, la mayoría reconocen que ya había violencia contra ellas por parte de su pareja en aquel momento, aunque en general, no era de tipo físico, sino psicológica.

En algunos casos, el embarazo surge en un momento de reconciliación y frecuentemente viene acompañado del deseo de que todo cambie en la pareja y de que no haya más violencia. El futuro hijo o hija se constituye en un tercero que salvará “los problemas”, que “le cambiará”.

El estudio relata testimonios de madres muy similares al caso que presentamos, por ejemplo: “A los dos nos gustaban los niños y… la niña vino en uno de esos momentos buenos que hemos tenido juntos”, “yo ya veía cosas que no me gustaban y pensé que con los hijos él cambiaría”.

Y concluye la autora de la investigación diciendo: “Sin embargo, con la distancia, las mujeres se dan cuenta de que los hijos e hijas no cumplieron la función de arreglar la violencia o arreglar la relación de pareja o de cambiarlo a él”.

¿Desea la madre que se intervenga para apoyarla?

En la conversación, en ausencia del padre, la madre nos indicó que no quería que se informase a los Servicios Sociales, lo que refleja el deseo de que el conocimiento de lo que sucede no rebase el ámbito de la pareja. Una ocultación a los extraños. Así mismo, ella se ve autónoma para la resolución del problema, aun cuando, sin reconocerlo, sabe que no es así. Esto nos lleva a nuevos indicadores:

-

Evitar su conocimiento fuera del ámbito de la pareja:

- “Que él no se entere de que os lo he dicho”.

- No comunicarlo a los trabajadores sociales.

-

Disposición del maltratador a poner una solución, pero sin interés claro:

- Acude a terapia familiar, probablemente presionado por su mujer.

- Deja la terapia familiar.

- Resignación por parte de la madre: “Las cosas no están tan mal ahora”.

Una de las consecuencias psicológicas del maltrato es el aislamiento social, según señala el informe sobre trastornos psicológicos de la violencia: “Tanto la vergüenza social como los límites que el propio maltratador establece para evitar contactos con la familia y amigos llevan a un aislamiento a la mujer. De esta forma aumenta el control sobre ella, que se siente más vulnerable ante la sociedad y se cronifica el miedo a enfrentarse a un futuro que percibe como incierto y peligroso”4.

CONSIDERACIONES

El hecho de que en este caso no exista en el momento actual un maltrato físico ni una disminución de los cuidados no quiere decir que no existan consecuencias a largo plazo, físicas o psicológicas, por lo que es necesario un seguimiento estrecho de este niño.

La forma en la que el padre se relaciona con la madre (controlador, dominador) hace que la dinámica familiar se altere y dañe la relación de los progenitores con los hijos, lo que se considera maltrato.

En estos casos hay que tener en cuenta la actitud de la madre, para que la intervención que podamos hacer no altere más la situación familiar.

En ocasiones, cuando a un padre le dan la posibilidad de tener visitas a sus hijos víctimas de violencia familiar, los operadores judiciales aducen que un maltratador puede ser un buen padre. Son muchas las voces que se alzan en contra de esta creencia, haciendo valer el interés superior del menor por encima de los derechos del padre. Porque un maltratador no puede ser un buen padre. En las visitas transmite los valores y actitudes del maltrato y supone un daño adicional para el hijo y para la madre, ambos víctimas de su violencia.

Bibliografía

- Macroencuesta de violencia contra la mujer. En: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad [en línea] [consultado el 05/03/2019]. Disponible en: www.violenciagenero.igualdad.mpr.gob.es/violenciaEnCifras/estudios/colecciones/pdf/Libro_22_Macroencuesta2015.pdf

- Pedreira Massa JL. La infancia en la familia con violencia: factores de riesgo y contenidos psico(pato)lógicos. Psiquiatria.com. 2003; 7(4).

- ¿Cómo les explico que su padre me maltrata? Diagnóstico de la influencia del rol materno en la toma de decisiones de las mujeres víctimas de violencia de género. En: Sortzen consultoria [en línea] [consultado el 05/03/2019]. Disponible en: https://sortzen.org/estudios/estudio-como-les-explico-que-su-padre-me-maltrata.pdf

- Zubizarreta Anguera I. Consecuencias psicológicas del maltrato doméstico en las mujeres y en sus hijos e hijas. En: Instituto Vasco de la Mujer [en línea] [consultado el 05/03/2019]. Disponible en: www.emakunde.euskadi.eus/contenidos/informacion/proyecto_nahiko_formacion/es_def/adjuntos/2004.03.17.irene.zubirreta.pdf

LECTURAS RECOMENDADAS

- Lizana R. A mí también me duele. Barcelona: Gedisa; 2015.

- Manual de atención a niños y niñas víctimas de violencia de género en el ámbito familiar. En: Save The Children [en línea] [consultado el 05/03/2019]. Disponible en: www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/manual_atencion_violencia_de_genero.pdf